Am 06.10.2025 fand im E-Werk die FITT Zukunftskonferenz unter dem Motto „Innovation x Vielfalt = Zukunft” statt.

Parallel zum Konferenzprogramm bot eine Networking Area die Möglichkeit, aktuelle Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus dem FITT- und htw saar-Ökosystem sowie die Veranstaltungspartner*innen persönlich kennenzulernen. Hierbei war auch das KoK² mit einem Stand vertreten. Ziel war es unsere aktuellen Forschungsprojekte vorzustellen, neue Kooperationen aufzubauen und erste Ideen für gemeinsame Innovationsvorhaben auszutauschen.

Das KoK² war vom 02. bis 04.10.2025 mit einem Stand auf der Themenmeile „Zukunft durch Wandel“ auf dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken vertreten. In diesem Rahmen fand ein großer Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern statt. Außerdem wurden die im April 2025 veröffentlichte Extremstarkregengefahrenkarte für das Saarland, sowie verschiedene Messgeräte wie dem QLiner II von OTT vorgestellt.

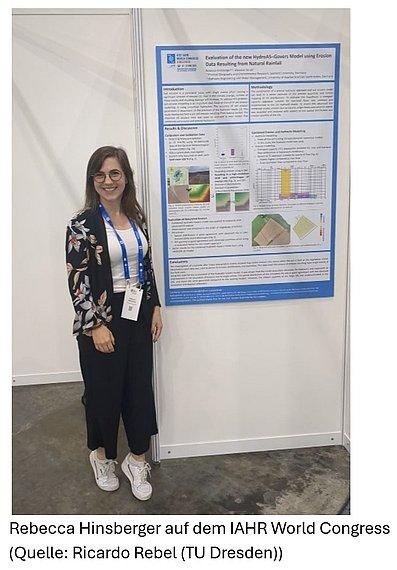

Das KoK² auf dem IAHR World Congress in Singapur

Das KoK² auf dem IAHR World Congress in SingapurVom 22.-27. Juni 2025 findet der International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) World Congress, dieses Jahr zum 41. Mal in Singapur, statt.

Unter dem Thema “Innovative Water Engineering for Sustainable Development“ stellen Forschende aus der ganzen Welt ihre Themen als Präsentationen und Poster vor, diskutieren miteinander und vernetzen sich.

Unsere Doktorandin Rebecca Hinsberger nimmt dieses Jahr an der Tagung teil und stellt ihr Forschungsprojekt in Form eines Posters vor.

Dabei geht es um die Simulation von Bodenerosion bei Starkregen.

Am 8. April 2025 haben Umweltministerin Petra Berg und Prof. Dr. Alpaslan Yörük von der htw saar neue Gefahrenkarten und Modellierungen für Starkregenereignisse vorgestellt. Diese zeigen u.a. erstmals, welche Gebiete in einem „Worst Case“-Szenario betroffen wären, wie hoch die Überflutung ausfallen könnte und welche Verkehrs-, Zugangs- und Rettungswege aufgrund hoher Fließgeschwindigkeiten oder großer Wassertiefen riskant oder sogar nicht passierbar wären. Das Pfingsthochwasser 2024 hat deutlich gezeigt, dass jederzeit mit extremen Hochwasser- und Starkregenereignissen gerechnet werden muss. Daher hat das Umweltministerium im Rahmen des Forschungsprojekts „Starkregen- und Erosionsgefahrenkarten des Saarlandes“ Karten für extreme Starkregenereignisse durch Prof. Dr. Alpaslan Yörük und sein Team von der htw saar erstellen lassen. Diese Karten stellen eine Brücke zwischen Vorsorge und Gefahrenabwehr dar. Sie zeigen Überflutungsflächen von Starkregen mit Wassertiefen, Fließwege mit Richtungen und Geschwindigkeiten sowie Überflutungsflächen an den Flüssen Blies, Prims und Saar bei extremem Flusshochwasser. Die Berechnungen basieren auf einem zweidimensionalen Oberflächenabflussmodell und einem 3D-Geländemodell. Für Starkregen wurden ein 100-jährliches Ereignis mit 39,6 bis 44,2 Millimeter Regen pro Stunde und ein Extremereignis mit 200 Millimeter Regen pro Stunde betrachtet. Im Vergleich: Beim saarländischen Pfingsthochwasser 2024 wurden 113 Millimeter in 24 Stunden gemessen.

An den Flüssen Blies, Prims und Saar sind bei extremen Hochwasserereignissen größere Überflutungen zu erwarten als bei Starkregen. Diese Flüsse wurden daher nicht in das Starkregenmodell integriert. Die Extrem-Starkregengefahrenkarte zeigt jedoch an diesen Flüssen Überflutungen durch extremes Flusshochwasser, um auf den „Worst Case“ vorzubereiten.

Die neuen Gefahrenbewertungskarten ergänzen die Starkregengefahrenkarten, indem sie Überflutungstiefen und Fließgeschwindigkeiten kombinieren. Selbst niedrige Wasserstände können bei hoher Fließgeschwindigkeit gefährlich sein. Erstellt hat diese Gefahrenbewertungskarten das Team des Geodatenzentrums mit Unterstützung der htw-Forschergruppe.

Die Gefahrenklassen reichen von 0 für gering bis 3 für sehr hoch. Sie bewerten das Risiko für Menschen, Fahrzeuge und Gebäude. Die Karten zeigen, wie sich Wasser bei extremen Starkregenereignissen auf der Geländeoberfläche verteilt, welche Orte bei extremem Starkregen unzugänglich werden und welche Fluchtwege zu meiden sind. Auf diese Weise verbinden sie Vorsorge und Katastrophenschutz.

Darüber hinaus machen die Karten Zusammenhänge über kommunale Grenzen hinaus sichtbar und fördern so die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg. Sie bieten eine Grundlage für eine bessere Vorsorge und schnellere Reaktionen bei großflächigen Extremereignissen.

In einem nächsten Schritt wird das Team um Prof. Dr. Yörük eine landesweite Erosionsgefahrenkarte erstellen. Diese wird zeigen, wo Starkregen Boden erodiert, wie das Material transportiert wird und wo es sich ablagert. Die Ergebnisse helfen, Maßnahmen gegen Erosion zu planen, den Eintrag von Sedimenten in Siedlungen oder Gewässer zu verhindern und Schwerpunkte für die Beseitigung von Erosionsfolgen zu identifizieren.

Außerdem wird das im Rahmen dieses Forschungsprojektes entwickelte Modell zum Oberflächenabfluss in das Projekt „Klimagefahrenabwehrsystem Blies“, kurz KliGAS, integriert, in dem es darum geht, ein landesweites Frühwarnsystem zu entwickeln. Während die Starkregengefahrenkarten Risikobereiche, also das „Wo?“, aufzeigen, soll KliGAS nach Abschluss der dritten Projektphase ein landesweites Frühwarnsystem bieten, das auch die Fragen „Was?“, also die Auswirkungen konkreter prognostizierter Starkregenereignisse, und das „Wann?“, also den Zeitpunkt, beantwortet.

Die Extrem-Starkregengefahrenkarten und Gefahrenbewertungskarten sind im Geoportal des Landes abrufbar unter: www.saarland.de/starkregen

Die jüngsten Extremwetterereignisse, insbesondere das Pfingsthochwasser, haben die dringende Notwendigkeit effektiver Frühwarnsysteme verdeutlicht. Angesichts der Folgen des Klimawandels und der Zunahme von Starkregenereignissen ist es von entscheidender Bedeutung, Städte und Gemeinden mit geeigneten Maßnahmen zur Schadensminimierung auszustatten.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Alpaslan Yörük, Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft, unterstützt das Team des Kompetenzzentrum für Klimafolgenanpassung und Katastrophenschutzder Hochschule die Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und den Saarpfalz-Kreis beim Aufbau eines modernen Frühwarnsystems für Hochwasser- und Starkregenereignisse im Saarland.

Das vom Umweltministerium geförderte Projekt „Klimagefahrenabwehrsystem Blies“ (KLIGAS) zielt darauf ab, ein landesweites Frühwarnsystem zu etablieren. Es besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase bauen die Pilot-Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und der Saarpfalz-Kreis eigenständige Frühwarnsysteme auf. Dabei unterstützt sie das Team um Professor Dr. Alpaslan Yörük. Hierbei kommt die Software Delft-FEWS zum Einsatz, die die vorhandenen Messsysteme und Daten in jedem Landkreis zusammenführt, unter anderem Pegelstände, Radardaten, Niederschlagsmessungen und Messdaten des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz und daraus Warnkriterien ableitet.

In der zweiten Phase des Projektes sollen alle drei Systeme zusammengeführt werden, um ein gemeinsames neuartiges Frühwarnsystem zu entwickeln. Dabei wird das neue Frühwarnsystem auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Das Besondere: Bei den Trainings- und Testdaten handelt es sich nicht nur um Messwerte aus der Vergangenheit, sondern zusätzlich um simulierte Zahlen, die auch die Änderungen durch den Klimawandel berücksichtigen können. Dabei werden mittels echten Einzugsgebietsmodellen viele verschiedene Szenarien zu Hochwasser und Starkregen durchgerechnet, um eine große Datenbasis für die KI zu schaffen. Im Ernstfall kann die KI so anhand dieser Datenlage schnell eine realitätsnahe Prognose zu Überflutungsflächen und Pegelständen erstellen, sodass Einsatzkräfte möglichst früh entsprechende Vorbereitungen treffen können. Dass außerdem nicht nur aus aktuellen Wetterdaten, sondern auch aus mittelfristigen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes, die derzeit bei solchen Systemen kaum eine Rolle spielen, Überflutungen vorhergesagt werden können, ist eine weitere Besonderheit, um die Warnung noch weiter „vor“ das Ereignis zu bringen.