Die digitale Transformation und der stetige Wandel der Arbeitswelt erfordern von Individuen nicht nur fachliche Expertise, sondern auch eine Vielzahl an überfachlichen Kompetenzen. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des DIGITAM-Projekts das Future Skills-Modell Saar an der htw saar entwickelt. Ziel dieses Modells ist es, Studierenden dabei zu unterstützen, essenzielle Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die sie befähigen, Herausforderungen der heutigen und künftigen (digitalen) Arbeitswelt sowie des Alltags erfolgreich zu meistern.

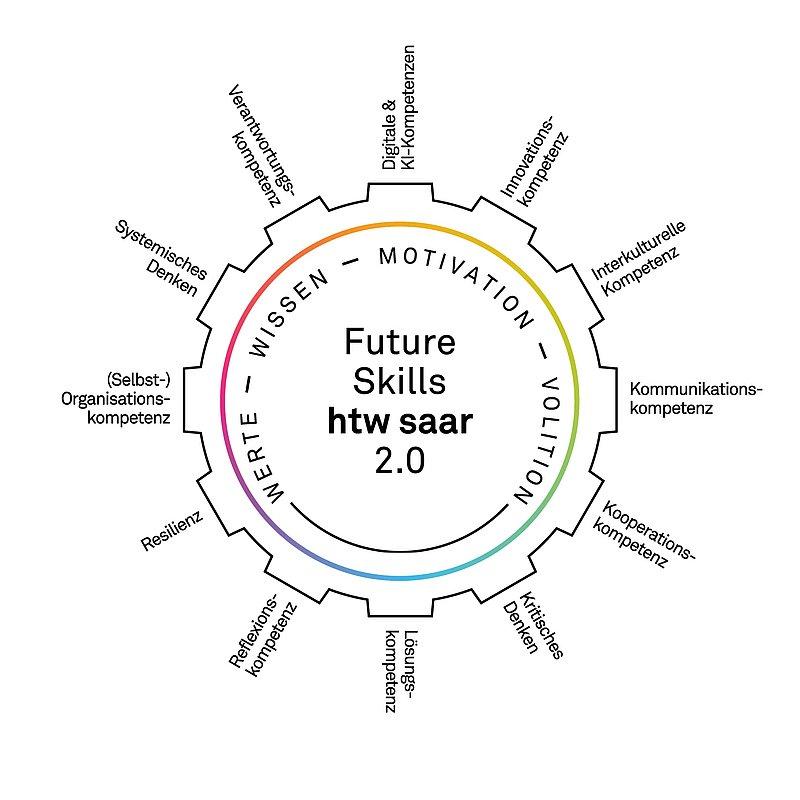

Das Modell definiert Future Skills als Kompetenzen, die in Wechselwirkung mit Motivation, Wissen, Werthaltungen und Volition zur Anwendung kommen und sowohl formell als auch informell erworben und weiterentwickelt werden können. Dabei wird ein flexibler Ansatz verfolgt, sodass das Modell kontinuierlich an neue Gegebenheiten angepasst werden kann. 2025 wurde das Modell erstmals überarbeitet, indem Literatur analysiert und eine Stakeholderbefragung durchgeführt wurde.

Links zu weiterführenden Materialien im unteren Teil der Website.