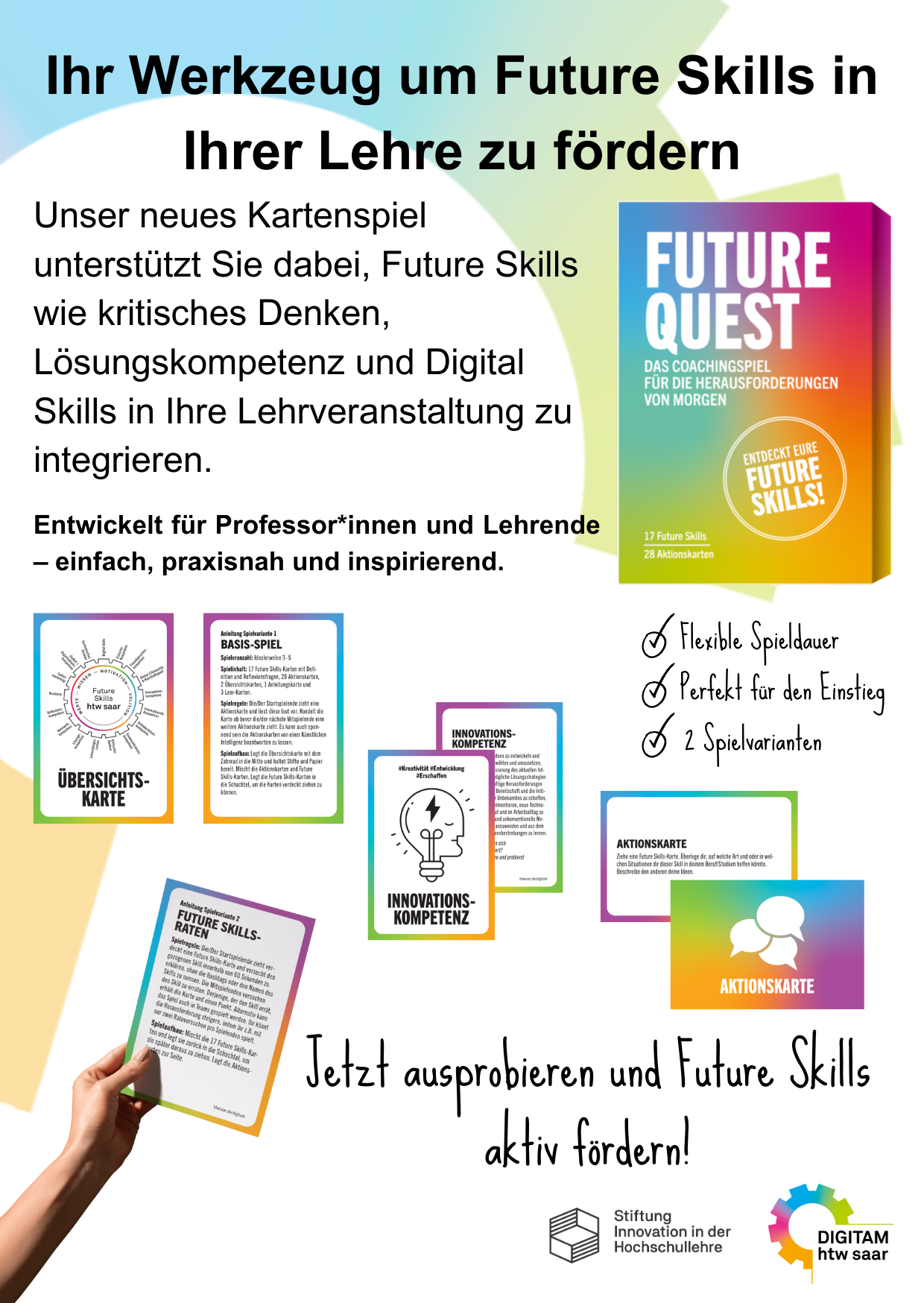

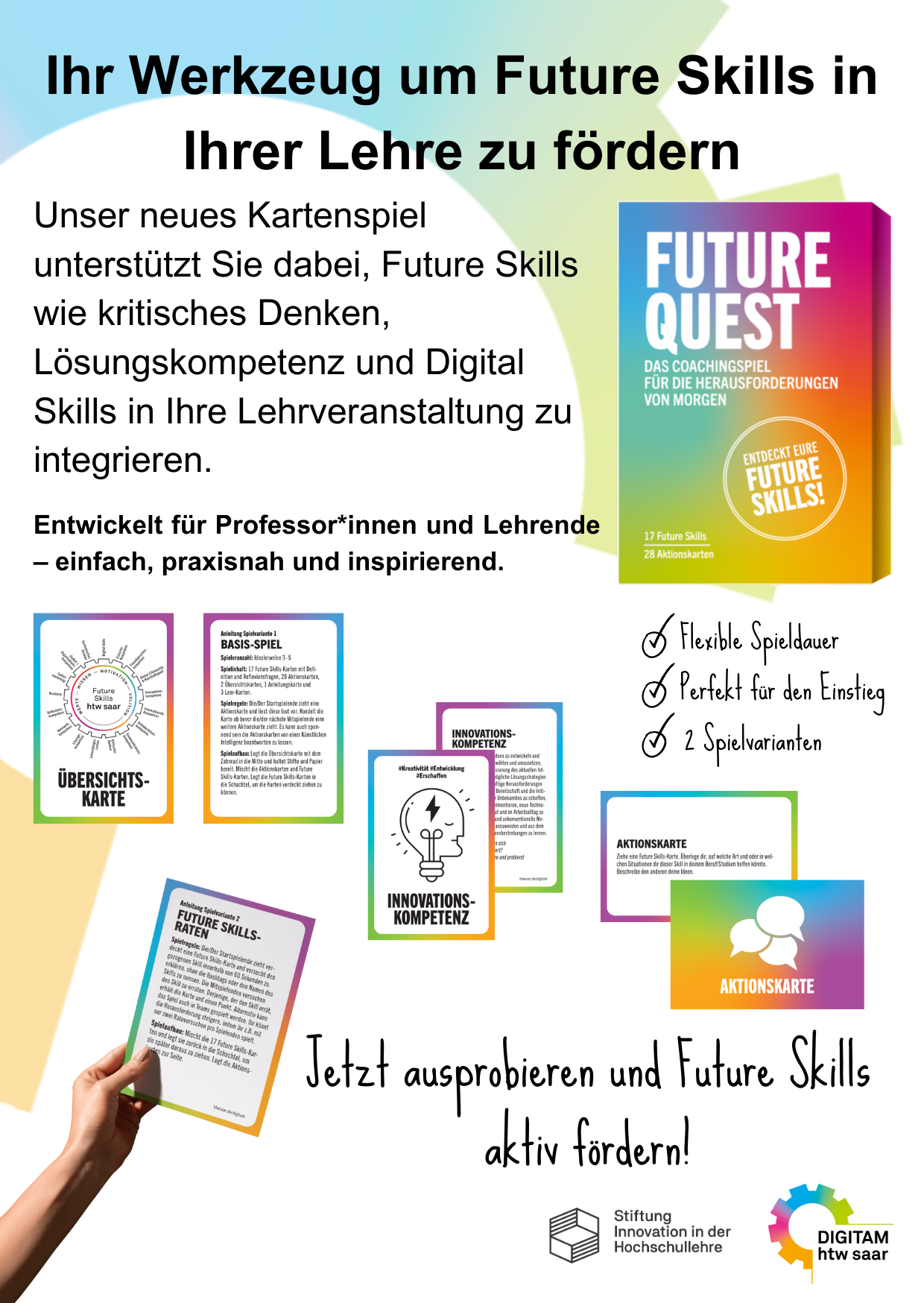

Seit kurzem ist das Future Skills-Kartenspiel erhältlich, mit dem Sie Future Skills spielerisch in Ihren Lehrveranstaltungen, aber auch überall sonst erleben können.

Als Future Skills werden Kompetenzen bezeichnet, die essenziell sind, um künftige Herausforderungen in der Arbeitswelt und im Alltag zu bewältigen. Durch unser Projekt möchten wir es Studierenden ermöglichen, schon frühzeitig in ihrem Studium mit den Kompetenzen der Gegenwart und Zukunft in Berührung zu kommen. Ob in Gruppenmeetings, in Verhandlungen mit internationalen Kooperationspartnern oder auch bei der systematischen Planung von Projektaufgaben – Future Skills bringen in jedem Bereich einen Mehrwert mit sich. Passend zum Future Skills-Modell Saar liefert das Future Skills Kartenspiel eine Übersicht über die 17 Future Skills und kommt mit 28 kreativen Aktionskarten, die zum Diskutieren, Nachdenken und Reflektieren anregen. Das Spiel ist idealerweise für 3-5 Spielende vorgesehen.

Bestellung des Kartensiels kostenfrei per Maildigitam@htwsaar.deBetreff: Kartenspielbestellung

Das Kartenspiel bietet zwei Spielvarianten. In der Basisvariante werden Aufgaben an die Spielenden als Gruppe gestellt, die meistens gemeinsam gelöst werden sollen. Die Spielregeln sind leicht anpassbar, sodass die Spielzeit, aber auch die Future Skills und die Aktionskarten, mit denen gespielt wird, vor Spielbeginn selbst festgelegt werden können. Die gezielte Auswahl bestimmter Spielkarten kann auch dann von Vorteil sein, wenn man das Kartenspiel in eine Lehrveranstaltung einbinden möchte.

Möchte man die Spaßkomponente in den Fokus stellen, kann man mit der zweiten Spielvariante Future Skills erraten. Dabei wird eine Future Skills-Karte gezogen und der Skill muss innerhalb von 60 Sekunden gefunden werden, ohne dass dabei die Hashtags auf der Karte oder der Name des Skills genannt werden darf. Das freie Reden und Erklären in einem spielerischen Kontext hilft dabei, dass alle Spielenden aktiviert werden, sich auf eine neue Art kennenlernen und die Bedeutung der Future Skills erfahren. Ob kooperativ oder in Teams gegeneinander, für zwischendurch oder in Ruhe an einem Freitagabend. Es ist für jeden etwas dabei!

Das komplette Kartenspiel können Sie sich auch Online anschauen und selbst ausdrucken!

Zur Würdigung des Engagements der Lehrenden, sowie der Förderung der Übertragung von Best-Practice-Beispielen in neue Kontexte wurde durch DIGITAM ein studentischer Lehrpreis ins Leben gerufen, der erstmals in einer feierlichen Veranstaltung am 16. Januar 2025 an drei Gewinner*innen verliehen wurde. Die htw saar hebt mit dem studentischen Lehrpreis die Bedeutung guter Lehre hervor und setzt dabei auf die Perspektive der Studierenden, als Zielgruppe der Lehre. Unterstützt wurde das Vorhaben von DIGITAM durch das Ressort Studium, Internationales und Nachhaltigkeit und vergeben durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Der studentische Lehrpreis zeichnet Lehrende aus, die mit inspirierenden Lehrveranstaltungen und innovativen Konzepten in den vergangenen zwei Semestern überzeugt haben. Bis zum 30. September 2024 gingen 63 studentische Nominierungen ein. 26 Lehrende reichten daraufhin ihre Bewerbungen ein, bestehend aus einem Lehrkonzept und einem Kurzvideo zur Motivation und Gestaltung der eingereichten Lehrveranstaltung. Prof. Dr. Thomas Bousonville, Vizepräsident für Studium, Internationalisierung und Nachhaltigkeit: „Es freut mich, dass heute die Lehre im Mittelpunkt steht. Mit 63 Nominierungen wird eindrucksvoll sichtbar, dass an unserer Hochschule eine ausgezeichnete und attraktive Lehre vermittelt wird. Mein Dank gilt den Studierenden und den Lehrenden, nur das besondere Engagement und die gegenseitige Wertschätzung beider Gruppen hat diesen Preis ermöglicht.“

Wertschätzung durch Studierende

Das Besondere: Die Studierenden begleiten den gesamten Prozess. „Zwar ging die Initiative zum studentischen Lehrpreis von DIGITAM aus, und wir Mitarbeitende konnten unser Know-How in die Konzeption und Organisation einbringen. Die entscheidenden Prozessschritte wurden jedoch von Studierenden selbst gestaltet und durchgeführt: Bewerbungsverfahren, Festlegung der Kriterien, Jury-Auswahl, Bewertung und Vergabe. Die Zusammenarbeit mit den AStA-Vertreterinnen und studentischen DIGITAM-Hilfskräften gestaltete sich außerordentlich konstruktiv.“, hob Dr. Markus Ehses, Projektkoordinator von DIGITAM hervor. Studierende brachten sich aktiv in die Konzeptentwicklung ein, nominierten die Lehrenden und entschieden über die Preisträger*innen. Das Konzept wurde in einem paritätisch besetzten Team aus Studierendenvertreter*innen und Mitarbeitenden in Absprache mit dem Vizepräsidenten für Studium, Internationales und Nachhaltigkeit und dem AStA erarbeitet. Die Jury setzte sich aus sieben möglichst in Hinsicht auf Studienbereich, Geschlecht und Studienfortschritt unterschiedlichen Studierenden zusammen und entschied auf Basis eines festgelegten Kriterienkatalogs über die eingereichten Bewerbungen. Besondere Berücksichtigung in der Bewertung fanden kreative Lehrmethoden, der Einsatz digitaler Elemente, inspirierende Lehre, die Förderung überfachlicher Kompetenzen und das Engagement für Studierende.

Was wird ausgezeichnet?

Der Fokus des Preises liegt auf innovativen Lehr-, Lern- und Prüfungskonzepten, die mit Methodenvielfalt, klarer Struktur und Förderung von Zukunftskompetenzen überzeugen. Das Preisgeld von 1.000 €, soll zu Lehrzwecken eingesetzt werden und somit den Studierenden wieder zugutekommen.

Ein Abend voller Wertschätzung

Die Preisträger*innen wurden im Rahmen einer feierlichen Verleihungsfeier in der Aula des Campus Rotenbühl geehrt. Zur Begrüßung und im Anschluss wurde das Zusammentreffen von Lehrenden und Studierenden zum Austausch und zur Inspiration genutzt. Die Laudationen auf die Preisträger*innen, vorgetragen von Jury-Mitgliedern, würdigten die besonderen Leistungen der Preisträger*innen. Ein emotionaler Höhepunkt war die Präsentation von Zitaten aus den Nominierungen, in denen die Studierenden ihre Wertschätzung für die Lehrenden zum Ausdruck brachten.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2024:

Prof. Dr.-Ing. Maximilian Altmeyer, die Lehrkraft für besondere Aufgaben, Yvonne Ewen, M.Sc. und Prof. Dr. Frank Hälsig überzeugten die Jury durch herausragendes Engagement. Ihre Bewerbungen demonstrierten laut Jury eindrucksvoll Kompetenz, Zielstrebigkeit und Motivation.

Die drei Preisträger*innen des studentischen Lehrpreis 2024v.l.n.r. Jonny Jacob-Minke (AStA Vorsitzender), Corinna Fresen (AStA Referentin für Studium und Lehre), Prof. Dr. Frank Hälsig, Yvonne Ewen, Prof. Dr. Maximilia Altmeyer, Prof. Dr. Thomas Bousonville (VP SIN)

Prof. Dr.-Ing. Maximilian Altmeyer

Die Vorlesung „User Experience Design“ von Prof. Altmeyer führt Studierende in die Gestaltung nutzerfreundlicher Produkte ein. Sie lernen den User-Centered Design-Prozess kennen, ergänzt durch Themen wie Gamification und Deceptive Design, die absichtliche Irreführung des Nutzers. In interaktiven Workshops nach dem Design Thinking Ansatz setzen die Studierenden das Gelernte direkt um. Sie bearbeiten reale Projekte, von der Nutzerforschung u.a. auf dem Campus über Design-Workshops bis zum Testen von Prototypen. Diese praxisorientierte Herangehensweise bildet die Studierenden zu kompetenten UX-Designerinnen und -Designern aus, die Nutzererfahrungen nachhaltig verbessern können.

Aus der studentischen Nominierung: „Herr Altmeyer zeichnet sich durch seine Pädagogik und sein Engagement aus, den Studierenden wichtige und verständliche Inhalte zu vermitteln. Am Ende seiner Vorlesungen hat man das Gefühl, die gelernten Inhalte bereits in die Praxis umsetzen zu können.“

Yvonne Ewen, M.Sc.

In der Veranstaltung „Vertiefung Logistik“ im 5. Semester des CEC-Studiengangs Betriebswirtschaft erhalten Studierende umfassende Einblicke in Supply Chain Management. Sie analysieren konkrete Produkte und bewerten Strategien wie Outsourcing. Eine Vielzahl didaktischer Methoden – von Gruppenarbeiten über Simulationen bis zu Quizzes – machen die Lehrinhalte lebendig. Highlight: Das „Beergame“ zeigt anschaulich die Dynamik von Lieferketten. Studierende schlüpfen in die Rolle eines Bierherstellers, erleben Lieferschwankungen und lernen, strategische Entscheidungen zu treffen – ohne Kommunikation, um deren Wichtigkeit zu verdeutlichen. Zusätzlich vermittelt Yvonne Ewen tiefere Kenntnisse zu Verkehrsträgern und Lagerhaltungsmodellen. Ein „Logistik-Café“ am Semesterende bietet die Möglichkeit, offene Fragen in entspannter Atmosphäre zu klären.

In der Nominierung hoben die Studierenden hervor, dass sie von Yvonne Ewen jederzeit mit einbezogen wurden und so ein offenes und interaktives Lernumfeld geschaffen wurde. Auch die extrem gut aufbereiteten Unterlagen, die verständliche Erklärung komplexer Sachverhalte und die kompetente Betreuung werden in der Nominierung ausdrücklich erwähnt.

Prof. Dr. Frank Hälsig

Die Vorlesung „Internationales Marketing“ im Master-Studiengang „International Management“ bietet eine außergewöhnliche Lernumgebung für Studierende aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Bachelor-Abschlüssen. Zu Beginn des Semesters gleicht Prof. Hälsig die unterschiedlichen Vorkenntnisse aus. Seine Lehrveranstaltung ist geprägt von praxisnahen Beispielen aus seiner langjährigen internationalen Berufserfahrung in Betrieben in über zehn Ländern. Im weiteren Verlauf fördert Hälsig gezielt Gruppenarbeit und setzt auf die heterogene Zusammensetzung der Teams. So stärkt er die interkulturellen Kompetenzen der Studierenden und bereitet sie auf die Arbeit in globalen Teams vor. Anhand realer Unternehmensfälle entwickeln die Studierenden Präsentationen und Fallstudien, die sowohl ihre analytischen als auch ihre kommunikativen Fähigkeiten schärfen.

Aus der Nominierung von Prof. Hälsig: His way of teaching is quite unique. He combines practical experiences and theory in a very effective way. At the same time, he gives challenging tasks to the students and motivates and engages them in bringing theory into practice.

Der studentische Lehrpreis hebt Best-Practice-Beispiele hervor und stärkt die Sichtbarkeit exzellenter Lehre an der htw saar. Mit ihrer aktiven Beteiligung setzen die Studierenden ein starkes Zeichen für die Wertschätzung guter Lehrkonzepte und die Wichtigkeit einer studierendenzentrierte Lehrkultur.

Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger*innen und ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen beigetragen haben!

Am 2. Februar 2023 leitete Dr. Cvetanka Walter als Referentin bei der Teacher Training Week zum Thema „Gamification“ im Rahmen des vom Erasmus+ geförderten Projekts e-close den Workshop „Transform the Classroom“.

Zusammen mit Universitätskollegen aus Polen, Spanien, Portugal und Deutschland wurde in den Räumlichkeiten vom co:hub66, Saarbrücken in englischer Sprache diskutiert, warum und wie wir Lehre verändern können, um Studierende beim Erwerb von Future Skills zu unterstützen und besser für die Zukunft vorzubereiten.

Zunächst haben sich die Teilnehmenden die Frage gestellt, welche Zukunftsfähigkeiten wir alle im Jahr 2023, das von der EU als europäisches Jahr der Kompetenzen ernannt ist, stärken möchten.

Folgenden Top-Fähigkeiten wurden am häufigsten genannt:

Als nächstes überlegten die Lehrenden, welche Gamification-Design-Elemente helfen können, die Lehre zu modernisieren und zu erfrischen, sowie welche Vorteile diese für Studierenden haben könnten.

Das Highlight des Workshops war die Aktivität "Erkunden - Vergleichen - Teilen" mit dem Set der Learning Design Karten, zur Verfügung gestellt von Johannes Starke von tts.

Der Austausch von Erfahrungen und Ideen in kleinen Gruppen zeigte, dass die folgenden Learning Design Formate als besonders wertvoll im Hochschulkontext der Teilnehmenden empfohlen wurden:

Das Lernen von und miteinander war besonders inspirierend und es wurden neue Kooperationen zwischen den Teilnehmenden angeregt.

DIGITAM kann auch Pecha-kucha

Am 21. und 22. September 2023 nahm Prof. Susan Pulham vom Projekt DIGITAM am 5. MINT-Symposium an der Technischen Hochschule Nürnberg teil. Ziel des Symposiums war der Austausch von Lehrenden und die Weiterentwicklung der Lehre in den MINT-Fächern. Von den 170 Teilnehmenden wurden über 80 Beiträge in den Formaten Workshop, Poster und Pecha-Kucha-Vortrag präsentiert.

Pecha-Kucha bedeutet genau 15 Folien und genau 20 Sekunden Präsentationszeit pro Folie, denn die Folien werden automatisch weitergeschaltet. Prof. S. Pulham hatte daher knappe 5 Minuten, um darzulegen, wie Future Skills integrativ in einem Mathematik Modul gefördert werden können. Aber in genau dieser Kürze liegt auch das Besondere des Formats, denn es zwingt den/die Vortragende sich präzise und fokussiert auszudrücken. In den anschließend stattfindenden Diskussionen an den verschiedenen Tischgruppen konnte die Vortragenden wieder etwas durchatmen, denn für den Austausch und die Diskussion wurde ausgiebig Zeit eingeplant.

Unseren Beitrag finden sie veröffentlicht im aktuellen Tagungsband des MINT-Symposiums 2023: https://mint-symposium.de/tagungsband/

DIGITAM auch bei der TURN-Conference 2023 wieder dabei!

Am 13.-15. September fand die TURN-Conference unter dem Slogan „Prototyp Zukunft“ in Köln statt. Wie kann Lehre auf die Zukunft vorbereiten? Wie sieht die Lehre der Zukunft aus? Auf welche Themen, Forschungen und Projekte sollte sich Lehre ausrichten? Diesen Fragen widmeten sich die zahlreichen Teilnehmenden der Tagung in den innovativen und exploratorischen Konzepten der Sessions.

Dieses Jahr wurde das Projekt DIGITAM auf der Tagung mit dem Vortrag „Mathe Meets Medi(t)ation“ von Prof. Susan Pulham und Dr. Gianluca Amico vertreten.

„Mich erinnerte das Format an eine Kombination aus Vortrag und Posterwalk, die das Präsentieren und Weitergeben von Erkenntnissen aus dem Projekt, sowie den ausgiebigen Fachaustausch miteinander vereinen konnte“ (Dr. Gianluca Amico)

So erlebten wir spannende Diskussionen, für die im Format „Entwurfsmuster“ besonders viel Zeit eingeräumt wurde.

Unsere Beitragsfolien und weitere öffentliche Materialien zum Beitrag erhalten Sie im Upload der Tagung unter: Turn/Teilnehmerbeiträge/MatheMeetsMedi(t)ation

Interaktiver Workshop „Lernräume neu denken“

Auf Einladung von Prof. Hartnack (Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen) führten Dr. Cvetanka Walter und Dr. Gianluca Amico einen inspirierenden Workshop mit Studierenden aus dem Masterstudiengang Architektur an der htw saar durch. Am 3. Juli 2023 unterstützten wir die Studierenden bei der Projektarbeit zur zukunftsorientierten Umgestaltung einer Hochschulaula und eines Mehrzweckraums an einer Schule.

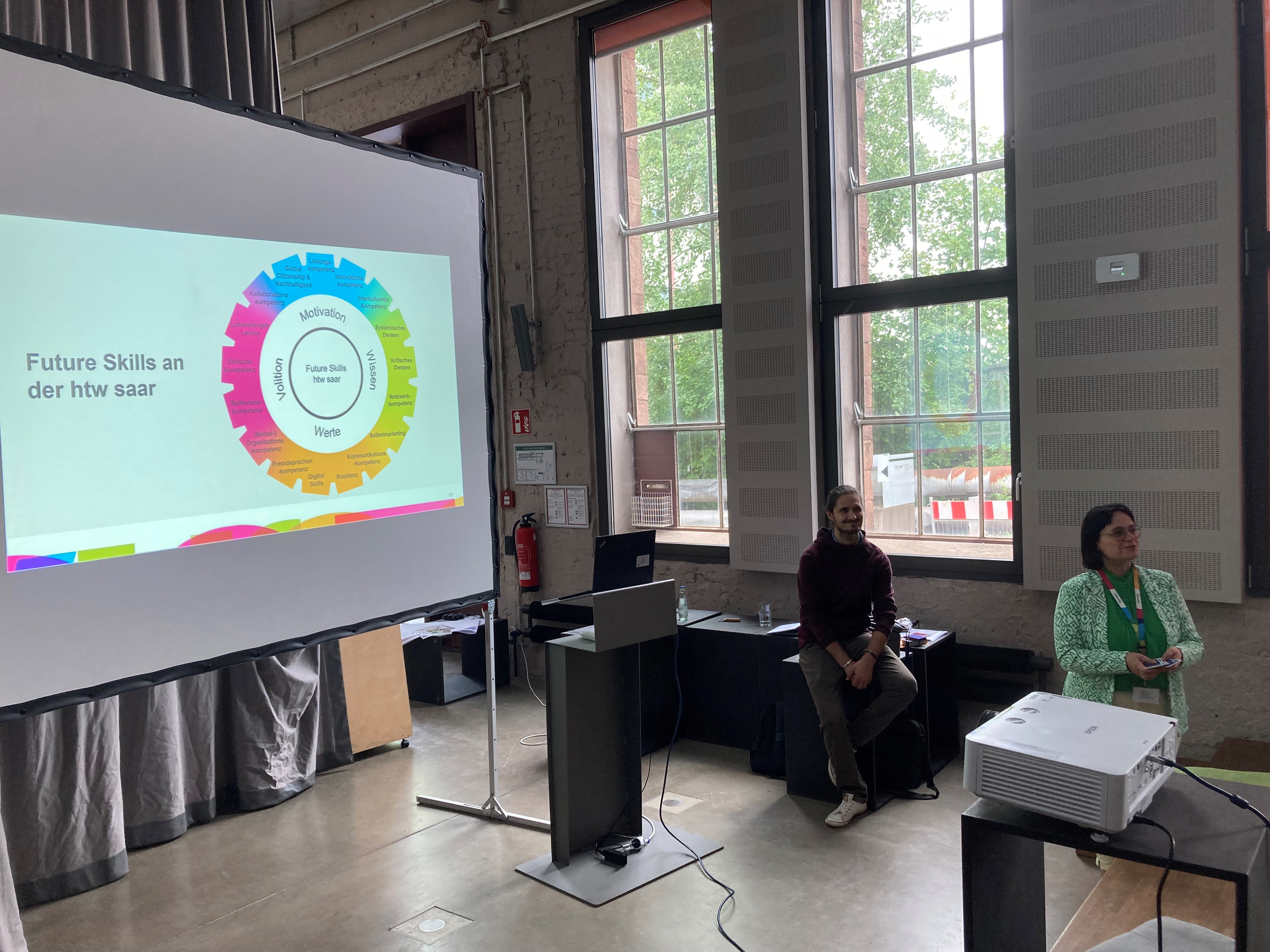

Der Workshop begann mit einer Präsentation, in der das Future Skills Modell der htw saar und dessen 17 Future Skills erläutert und vorgestellt wurden. Durch den Einsatz eines Future Skills-Spielkartensets („Future Skills entdecken – Das Kartenspiel“ von DIRK Dual, Karlsruhe) konnten die Studierenden danach in zwei interaktiven Spielen ihre Kenntnisse zu Future Skills vertiefen.

Nach der Pause pitchten die Studierenden ihre Projekt-Entwürfe und wir befassten uns gemeinsam mit der Frage „Welches Bild haben wir heute vom Lernen und wie sieht Lernen in der Zukunft möglicherweise aus?“.

Es wurde diskutiert, wie man von lehrendenzentrierten Konzepten zu lernendenzentrierten Konzepten und holistischen Ansätzen übergehen kann, die die Lernenden verstärkt ins Handeln bringen und somit geeigneter für den Erwerb von Future Skills sind.

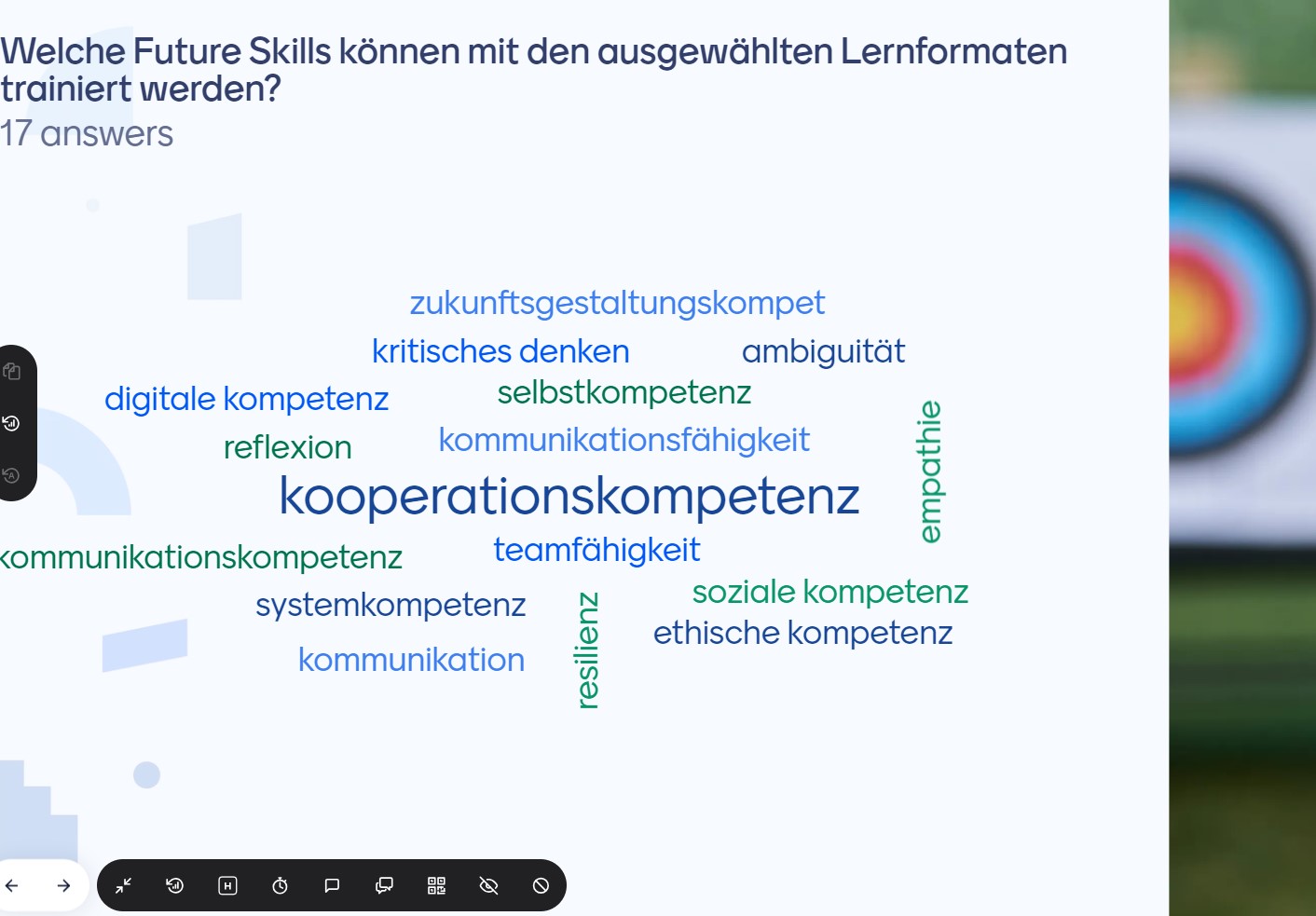

Die Studierende erhielten die Aufgabe, anhand von Lerndesignkarten die Anforderungen ausgewählter Lernformate an den Lernraum zu analysieren und zu untersuchen, welche Future Skills durch diese Lernformate entwickelt werden können. Die Ergebnisse ihrer Analyse wurden in Wortwolken dargestellt:

Diese Übung förderte das Verständnis für die Verbindung zwischen Lernformaten, Lernraumgestaltung und der Entwicklung zukunftsfähiger Kompetenzen. Die Workshop-Teilnehmenden wurden ermutigt, neue Perspektiven zu entdecken und die Potenziale der Lernraumgestaltung auszuschöpfen, damit zukunftsorientierte Lehre ermöglicht wird.

Die Studierenden zeigten sich sehr motiviert, die neu gewonnenen Erkenntnisse in ihre eigenen Projektentwürfe einzubringen und weiterzuentwickeln.

Der Workshop war ein voller Erfolg und verdeutlichte die Bedeutung eines ganzheitlichen und zukunftsorientierten Ansatzes bei der Gestaltung von Lernräumen und des integrativen Trainierens von Future Skills. Dies spiegelte sich in der Evaluation des Workshops wider, indem die Nützlichkeit des Workshops von den Studierenden mit 4,9 von 5 Punkten und das Format des Workshops mit 5 von 5 Punkten bewertet wurde.

Erfolgreiches Präsentations-Bootcamp für die IPS Studierende an der htw saar

Am 22. Mai 2023 veranstalteten Dr. Gianluca Amico und Dr. Cvetanka Walter ein eintägiges Präsentations-Bootcamp für Studierende des International Project Semester (IPS). Das Ziel des Bootcamps war es, die Präsentations-, Feedback- und Reflexionsfähigkeiten der internationalen Studierenden zu verbessern. Die Veranstaltung folgte fünf Prinzipien, um ein effektives Lernumfeld zu schaffen.

Zunächst wurde ein gemeinsamer Zweck definiert, um Zusammenarbeit und Motivation zu fördern. Klar formulierte Ziele und Erwartungen wurden den Teilnehmenden in einer vorab versendeten Onboarding E-Mail mitgeteilt. Das Bootcamp bot den Studierenden die Möglichkeit, ihre verbalen und non-verbalen Präsentationsfähigkeiten zu trainieren und ihre Gruppenpräsentationen zu verbessern, die sie eine Woche später im Rahmen ihres Studiengangs halten sollten.

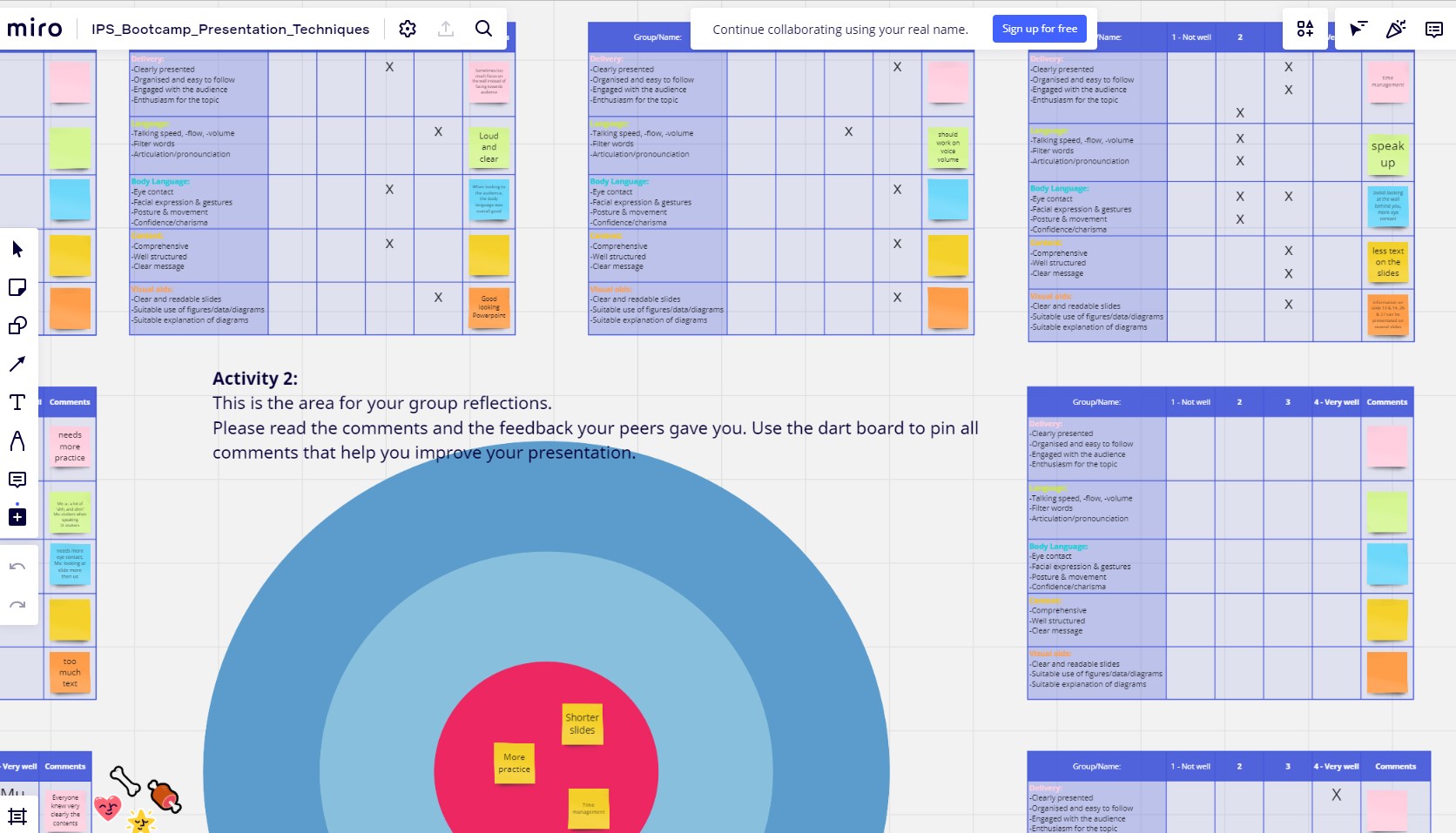

Daneben stand die Förderung der Interaktion im Fokus. Aktive Einbindung und Diskussionen wurden ermöglicht, indem die Studierenden an einem Rollenspiel teilnahmen. Hier verkörperten sie im Wechsel entweder Mitglieder eines Innovationsteams, die ihr Projekt präsentieren, oder sie schlüpften in die Rolle von Mitgliedern eines Management Boards, die als Zuhörende fungierten. Diese gaben schriftliches und mündliches Feedback auf einem Miro-Board, das von den Organisatoren des Bootcamps vorbereitet wurde. Die Feedback-Kriterien wurden gemeinsam mit den Studierenden festgelegt.

Abb.: Ausschnitt aus dem Miroboard, auf dem das gesammelte Feedback zur Präsentation gesammelt und für die Weiterentwicklung der Präsentation sortiert geordnet werden kann.

Reflexion spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Teilnehmenden wurden ermutigt, aus ihren Erfahrungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Sie haben das erhaltene Feedback in kleinen Gruppen analysiert und konkrete Schritte zur Verbesserung ihrer Präsentationen identifiziert und abgesprochen. Dabei wurde großen Wert daraufgelegt, den Kompetenzentwicklungsprozess der Studierenden zu personalisieren. Die Workshopgeber boten jeder Gruppe individuelle Unterstützung an, um das erhaltene Feedback zu verarbeiten, klare Ziele zu setzen und die besten Entscheidungen für die persönliche Entwicklung zu treffen.

Das Präsentations-Bootcamp war ein großer Erfolg und bot den Studierenden eine wertvolle Gelegenheit zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten. Durch die Umsetzung der genannten Prinzipien wurde eine unterstützende Lerngemeinschaft geschaffen, in der kooperatives Lernen und persönliches Wachstum gefördert wurden. Dies spiegelte sich ebenfalls in den Antworten der Studierenden innerhalb der Lehrevaluation wider. Die Studierenden gaben mit 4,8 von 5 Punkten an, dass Sie den Workshop weiterempfehlen würden und der Workshop das IPS-Programm bereichert.

DIGITAM Projekt beim University Future Festival 2023

Beim diesjährigen University Future Festival 2023 unter dem Motto “Heads Up!” war das Projekt DIGITAM am 27. April mit einem sogenannten Lightning Talk vertreten.

Unter dem Titel "Ideas Out Loud - Kennenlernen partizipativer Veranstaltungsformate" wurden vier Good-Practice-Projekte vorgestellt, die das Hochschulforum Digitalisierung (HFD) gemeinsam mit der FernUniversität in Hagen im Rahmen des Train-the-Trainer-Programms "Lernen in Netzwerken" 2022 bei der Konzeption der jeweiligen partizipativen Veranstaltungen an ihren Hochschulen beraten und begleitet hat. So sind seit 2022 an mehreren deutschen Hochschulen Werkstätten, Makerspaces, Lerngemeinschaften, kollegiale Beratungsformate oder Hackathons entstanden.

In dieser gemeinsamen Session stellten die Teilnehmer:innen des Train-the-Trainer-Programms ihre Veranstaltungsformate in Form von fünfminütigen Lightning Talks vor:

Dr. Cvetanka Walter berichtete über den Hackathon "Let's Talk Future Skills" und stellte das Design und die Erfolgsbedingungen vor.

Hier geht es zur Videoaufzeichnung des UFF: https://www.youtube.com/watch?v=cSVTHTy_048

Das Template des Miro Boards, welches für den Hackathon entwickelt wurde, kann hier aufgerufen werden: Project DIGITAM #htwsaar's Hackathon template | Miroverse.

Am 22. März 2023 moderierten Dr. Cvetanka Walter und Dr. Gianluca Amico aus dem Projekt DIGITAM den Workshop „Peer-Feedback: Ein starkes Tool zur Förderung von Future Skills“ im Rahmenprogramm der internen Qualifikation (iQ) der htw saar. Im Workshop erfuhren die Teilnehmenden, wie sie ausgewählte Future Skills mit der Methode des Peer-Feedbacks trainieren können.

Als Einstieg lernten die Teilnehmenden das Future Skills Modell der htw saar kennen, das im Projekt DIGITAM erarbeitet wurde. Anschließend wurden die drei Formen des Feedbacks vorgestellt, die in der Lehre Anwendung finden (siehe Müller, 2019):

Am Beispiel des Online Tools PeerScholar wurde der organisatorische Prozess, die Rolle der Lehrenden, sowie Vorteile und Herausforderungen der Peer-Feedback Methode vorgestellt und diskutiert.

Im Hauptteil des Workshops wechselten die Teilnehmenden zwischen den Rollen der Lehrenden und der Lernenden und spielten mit der nachfolgenden Check-Liste den Prozess des Peer-Feedbacks durch (siehe Uni Graz, 2020):

In einer abschließenden offenen Diskussion fassten die Teilnehmenden zusammen, welche Future Skills durch Peer-Feedback entwickelt werden können. Hierbei stellten die Teilnehmenden fest, dass das Reflektieren über Lernprozesse, das Erhalten und das Formulieren von Feedback, wichtige Skills fördern kann.

Welche Future Skills können mit Peer-Feedback entwickelt werden?

Literatur:

• Müller, A. (2019). Forschung zu Feedback. Ruhr Universität Bochum. https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrung-kompetenzorientierter-lehre/theoretische-grundlagen/forschung-zu-feedback/?pdf=2535

• Uni Graz (2020). Peer-Feedback: Studierende beurteilen sich gegenseitig. https://static.uni-graz.at/fileadmin/digitales-lehren-und-lernen/Dokumente/Peer-Feedback.pdf

Beim Curriculum-Barcamp “Studiengänge für die digitale Welt” am 19. Januar 2023 standen die Teilnehmenden und ihre Themen im Mittelpunkt. In 22 Sessions betrachteten 45 Session Geber:innen unterschiedliche Aspekte der Curriculum-Gestaltung in 5 Thementracks.

Das DIGITAM Projekt wurde von Dr. Cvetanka Walter und Sebastian Frei vertreten. Die Session „Wie fördern wir mit einem Hackathon als innovatives Format den Erwerb von Future Skills an der Hochschule?“ trug zum Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Lehrenden aus dem deutschsprachigen Hochschulraum bei.

Wir haben aus der DIGITAM Erfahrung mit dem Hackathon „Let’s Talk: Future Skills“ berichtet, wie und warum sich das Format Hackathon für die Entwicklung der Hochschule eignet (Siehe Bilder unten).

Am Nachmittag in der Diskussionsrunde „Curriculum Next Steps“ durften wir unsere Session nochmal kurz vorstellen und am virtuellen Tisch „Prozess der Curriculumentwicklung“ unsere Ideen zu dem Thema einbringen.

Wir von DIGITAM waren an der TURN conference 2022 vom 3. bis 4. November 2022 in Kiel aktiv dabei.

Im Rahmen der Shortcut-Session präsentierte Herr Dr. Gianluca Amico, ein wiss. Mitarbeiter des Teilprojekts „Didaktik und Implementierung Future-Skills“, sein Poster „Future Skills: Entwicklung des Future Skills Modells der htw saar – ein iterativer Prozess mit Studierenden, Wirtschaftspartnern und Hochschullehrenden“.

Dabei konnte er das Modell, dessen Inhalte und Begriffsdefinitionen in einer offenen und aufschlussreichen Umgebung vorstellen, mit zahlreichen Wissenschaftler*innen in Austausch treten und tolle Eindrücke gewinnen.

Dr. G. Amico: „Ich nahm während der Poster-session ein großes Interesse an unserem Projekt war und bin begeistert von der unglaublichen Offenheit der Teilnehmenden sich zu vernetzen und auszutauschen. Nächstes Jahr komme ich gerne zur TURN nach Köln“

Einen genauen Überblick über das Poster und dessen Inhalte erhalten Sie auf unserer Ergebnisseite.

Die TURN Conference - Reihe ist eine jährliche Austauschmöglichkeit zum Thema Lehren und Lernen. TURN steht für Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung, Offenheit und Aufbruch.

Wie fördern wir gemeinsam Future Skills an der Hochschule?

Zu den Ergebnissen >

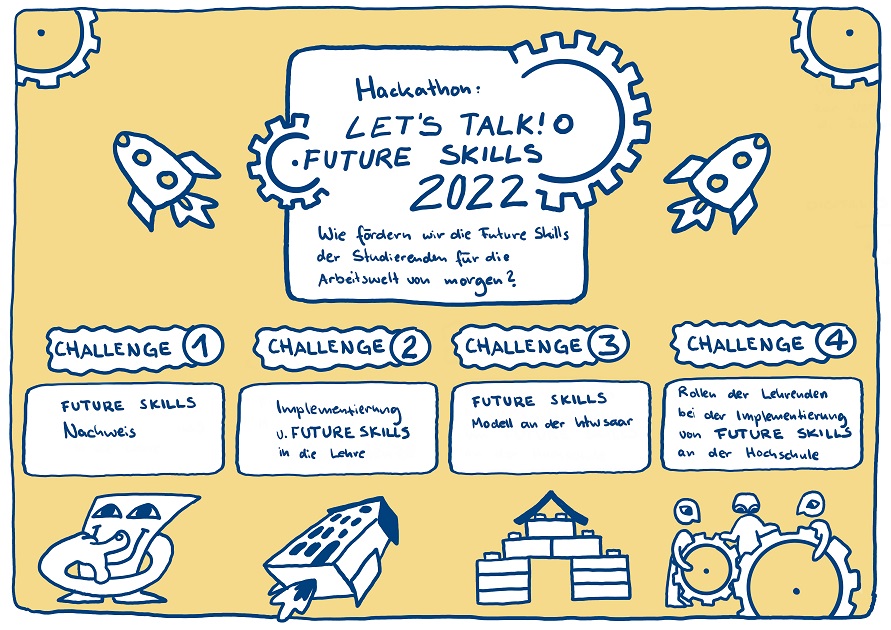

Im Rahmen des Projekts „DIGITAM“ veranstalten wir am 19. Oktober einen eintägigen Hackathon, in dem Studierende und Lehrende unterschiedlicher Fachrichtungen der htw saar, sowie Vertreter*innen von Unternehmen und Institutionen teilnehmen werden.

Zur Gewährleistung dynamischer Gruppenarbeitsphasen ist eine ganztägige Teilnahme erwünscht.

Ziele

Innerhalb dieses Tages werden in gemischten Kleingruppen innovative Ideen und Lösungsvorschläge entwickelt, wie Future Skills erfolgreich gefördert, nachgewiesen und an der htw saar implementiert werden können.

Wir wollen neue kollaborative Formate ausprobieren und haben deswegen das Format Hackathon für dieses Event ausgewählt.

Was ist ein Hackathon?

Der Hackathon basiert auf dem Konzept der Kollaboration und bietet eine Plattform für den Austausch. In einem kurzen Zeitraum arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Bereichen oder Institutionen (Hochschulen) gemeinsam an Ideen und Lösungen und bereichern sich gegenseitig durch ihre unterschiedlichen Perspektiven. Das Format eignet sich sehr gut, aktiv den Wandel der Bildungslandschaft mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Der Hackathon ermöglicht durch sein kollaboratives Format einen intensiven Austausch und fördert den Aufbau neuer Netzwerke.

Es erwarten Sie spannende Challenges zu folgenden Themen:

Bringen Sie Ihre Ideen, Erfahrungen und Expertise mit ein, denn nur gemeinsam können wir Future Skills entwickeln und fördern."

Highlights

Moderation: Isabell Fries

| Unternehmerin & Expertin für Kommunikation und Future Work and Education

|

Speaker: Sabrina von Nessen

| Unternehmerin & Expertin für Emotional Leadership

|

Speaker: Prof. Tobias Seidl

| Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen

|

Ihre Vorteile bei der Teilnahme am Hackathon als…

Vertreter/in eines Unternehmens

Lehrende

Studierende

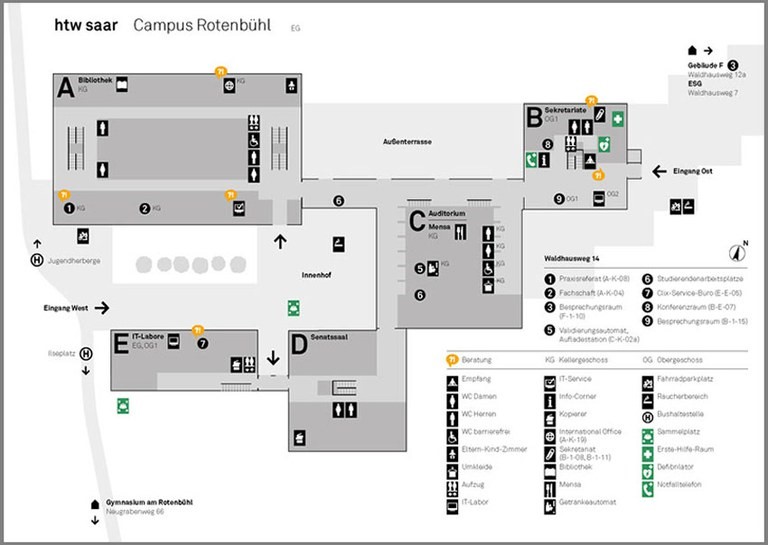

Anfahrt & Parken - Anreise an den Campus Rotenbhühl:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof Saarbrücken. Dort umsteigen am Busbahnhof. Den Campus Rotenbühl erreichen Sie mit den Buslinien 102 und 111 (Haltestelle „Ilseplatz“), Buslinien 112 und 124 (Haltestelle „Prinzenweiher“). Alternativ können Sie mit der Saarbahnlinie S1 zur Haltestelle „Johanneskirche“ und von dort aus mit den Linien 101 und 150 bzw. 109 fahren (Haltestelle „Ilseplatz“ bzw. „Prinzenweiher“).

Mit dem Auto

Am Campus Rotenbühl sind nur wenige öffentliche Parkplätze vorhanden. Die Parkplätze der htw saar sind leider nur für Mitarbeiter/innen der htw saar nutzbar.

Mit dem Fahrrad

Der Campus Rotenbühl ist auch gut mit dem Fahrrad erreichbar. Sie finden an beiden Eingängen Abstellmöglichkeiten für Ihr Fahrrad, die teilweise überdacht sind.

Zur Orientierung am Campus Rotenbühl

Zur Anmeldung kommen Sie bitten in das Gebäude A an den Campus Rotenbühl der htw saar.

Den Orientierungsplan auch zum download.

Kontakt

Ihre Fragen zum Event oder zum Thema Future Skills beantworten gerne Dr. Cvetanka Walter ( cvetanka.walternoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de) und Dr. Gianluca Amico ( gianluca.amiconoSpam@noSpamhtwsaarnoSpam.de).

Das Team „Didaktik und Implementierung Future Skills“ freut sich auf Sie!

Im Rahmen des Teilbereichs "Didaktik und Implementierung von Future Skills" haben im April 2022 Studierende und Hochschullehrende der htw saar sowie Vertreter*innen aus der Wirtschaftan einer Umfrage zum Thema Future Skills teilgenommen.

Hierfür haben die Teilnehmenden je nach zugehöriger Personengruppe eingeschätzt, wie wichtig aus ihrer Sicht verschiedene Kompetenzen für den Beruf in dem Unternehmen (aus Sicht der Unternehmen), für den angestrebten Beruf (aus Sicht der Studierenden) und für die Studierenden der htw saar (aus Sicht der Lehrenden) sind.

Zudem haben die jeweiligen Personengruppen den Kompetenzstand eingeschätzt, indem sie angegeben haben, wie gut verschiedene Kompetenzen bei den Berufseinsteigern vorliegen (aus Sicht der Unternehmen), in der Lehre erworben werden können (aus Sicht der Lehrenden) oder während des Studiums erworben werden können (aus Sicht der Studierenden).

Auswertung und Ergebnisse der Umfrage

Jährlich organisieren der deutsche und französische Rotary-Club gemeinsam, die Messe „Abi – was dann?“. Mithilfe der Messe sollen Abiturient*innen, durch adäquate und umfangreiche Beratung, bei dem Entscheidungsprozess der späteren Berufs- und in naher Zukunft liegenden Studiengangswahl, bestmöglich unterstützt werden. Die Messe hilft dabei einen konkreten und umfassenden Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu verschaffen. Des Weiteren soll so insbesondere den Hochschulen, Ausbildungsbetrieben und Universitäten die Möglichkeit geboten werden, frühzeitig Nachwuchs zu rekrutieren. Die Auftaktveranstaltung der Hauptmesse „Abi – Was dann?“ fand dieses Jahr am 03.05.2022 in Kooperation mit der htw saar und auch in den Räumlichkeiten der htw saar statt. Die Auftaktveranstaltung dient insbesondere dem Zweck, die Lehrenden und Unternehmer*innen als Austeller*innen vorbereitend auf die Messe, zu sensibilisieren, auf die letzten Erfahrungen zurückzublicken und das diesjährige Konzept vorzustellen. DIGITAM wurde eingeladen, diese Veranstaltung mit eigenen Beiträgen mitzugestalten. Die Begrüßung der Gäste fand durch Prof. Dr. Andy Junker, Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationalisierung, statt. Daraufhin folgte im Rahmen des Hauptprogramms eine inspirierende Rede der Projektkoordinatorin des Projekts „DIGITAM“, Frau Dr. Mahsa Vali Zadeh. In Ihrer Rede unterstrich Frau Vali Zadeh erneut die Tragweite und Relevanz einer engen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen und Schulen in der Praxis. Sie machte auf den sich ständig wandelnden und neuartigen Arbeitsmarkt aufmerksam und stellte Konzepte zur zeitgemäßen und zukunftsorientieren Anpassung von Hochschulen, als Infrastruktur und der Lehre, im didaktischen Sinne vor, die den Studierenden für diese Arbeitswelt die bestmögliche Vorbereitung bieten soll. Einen kurzen Einblick über die Begrifflichkeiten “Kompetenz” und “Future Skills” sowie über die Kategorisierung der Future Skills nach Verständnis des Stifterverbandes hat in diesem Rahmen Herr Dr. Gianluca Amico aus dem Teilbereich “Didaktik und Implementierung von Future Skills” gegeben. Im Anschluss daran, haben im Rahmen der Poster-Ausstellung, die Teilbereiche “Modellfabrik” und “Real- und Echtzeitdatenplattform” mithilfe von zwei Postern eine ausführliche Einsicht in ihre Projekte gegeben. Beiträge

Weitere Informationen finden sie im Blog der htw saar >

Seit kurzem ist das Future Skills-Kartenspiel erhältlich, mit dem Sie Future Skills spielerisch in Ihren Lehrveranstaltungen, aber auch überall sonst erleben können.

Als Future Skills werden Kompetenzen bezeichnet, die essenziell sind, um künftige Herausforderungen in der Arbeitswelt und im Alltag zu bewältigen. Durch unser Projekt möchten wir es Studierenden ermöglichen, schon frühzeitig in ihrem Studium mit den Kompetenzen der Gegenwart und Zukunft in Berührung zu kommen. Ob in Gruppenmeetings, in Verhandlungen mit internationalen Kooperationspartnern oder auch bei der systematischen Planung von Projektaufgaben – Future Skills bringen in jedem Bereich einen Mehrwert mit sich. Passend zum Future Skills-Modell Saar liefert das Future Skills Kartenspiel eine Übersicht über die 17 Future Skills und kommt mit 28 kreativen Aktionskarten, die zum Diskutieren, Nachdenken und Reflektieren anregen. Das Spiel ist idealerweise für 3-5 Spielende vorgesehen.

Bestellung des Kartensiels kostenfrei per Maildigitam@htwsaar.deBetreff: Kartenspielbestellung

Das Kartenspiel bietet zwei Spielvarianten. In der Basisvariante werden Aufgaben an die Spielenden als Gruppe gestellt, die meistens gemeinsam gelöst werden sollen. Die Spielregeln sind leicht anpassbar, sodass die Spielzeit, aber auch die Future Skills und die Aktionskarten, mit denen gespielt wird, vor Spielbeginn selbst festgelegt werden können. Die gezielte Auswahl bestimmter Spielkarten kann auch dann von Vorteil sein, wenn man das Kartenspiel in eine Lehrveranstaltung einbinden möchte.

Möchte man die Spaßkomponente in den Fokus stellen, kann man mit der zweiten Spielvariante Future Skills erraten. Dabei wird eine Future Skills-Karte gezogen und der Skill muss innerhalb von 60 Sekunden gefunden werden, ohne dass dabei die Hashtags auf der Karte oder der Name des Skills genannt werden darf. Das freie Reden und Erklären in einem spielerischen Kontext hilft dabei, dass alle Spielenden aktiviert werden, sich auf eine neue Art kennenlernen und die Bedeutung der Future Skills erfahren. Ob kooperativ oder in Teams gegeneinander, für zwischendurch oder in Ruhe an einem Freitagabend. Es ist für jeden etwas dabei!

Das komplette Kartenspiel können Sie sich auch Online anschauen und selbst ausdrucken!

Zur Würdigung des Engagements der Lehrenden, sowie der Förderung der Übertragung von Best-Practice-Beispielen in neue Kontexte wurde durch DIGITAM ein studentischer Lehrpreis ins Leben gerufen, der erstmals in einer feierlichen Veranstaltung am 16. Januar 2025 an drei Gewinner*innen verliehen wurde. Die htw saar hebt mit dem studentischen Lehrpreis die Bedeutung guter Lehre hervor und setzt dabei auf die Perspektive der Studierenden, als Zielgruppe der Lehre. Unterstützt wurde das Vorhaben von DIGITAM durch das Ressort Studium, Internationales und Nachhaltigkeit und vergeben durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Der studentische Lehrpreis zeichnet Lehrende aus, die mit inspirierenden Lehrveranstaltungen und innovativen Konzepten in den vergangenen zwei Semestern überzeugt haben. Bis zum 30. September 2024 gingen 63 studentische Nominierungen ein. 26 Lehrende reichten daraufhin ihre Bewerbungen ein, bestehend aus einem Lehrkonzept und einem Kurzvideo zur Motivation und Gestaltung der eingereichten Lehrveranstaltung. Prof. Dr. Thomas Bousonville, Vizepräsident für Studium, Internationalisierung und Nachhaltigkeit: „Es freut mich, dass heute die Lehre im Mittelpunkt steht. Mit 63 Nominierungen wird eindrucksvoll sichtbar, dass an unserer Hochschule eine ausgezeichnete und attraktive Lehre vermittelt wird. Mein Dank gilt den Studierenden und den Lehrenden, nur das besondere Engagement und die gegenseitige Wertschätzung beider Gruppen hat diesen Preis ermöglicht.“

Wertschätzung durch Studierende

Das Besondere: Die Studierenden begleiten den gesamten Prozess. „Zwar ging die Initiative zum studentischen Lehrpreis von DIGITAM aus, und wir Mitarbeitende konnten unser Know-How in die Konzeption und Organisation einbringen. Die entscheidenden Prozessschritte wurden jedoch von Studierenden selbst gestaltet und durchgeführt: Bewerbungsverfahren, Festlegung der Kriterien, Jury-Auswahl, Bewertung und Vergabe. Die Zusammenarbeit mit den AStA-Vertreterinnen und studentischen DIGITAM-Hilfskräften gestaltete sich außerordentlich konstruktiv.“, hob Dr. Markus Ehses, Projektkoordinator von DIGITAM hervor. Studierende brachten sich aktiv in die Konzeptentwicklung ein, nominierten die Lehrenden und entschieden über die Preisträger*innen. Das Konzept wurde in einem paritätisch besetzten Team aus Studierendenvertreter*innen und Mitarbeitenden in Absprache mit dem Vizepräsidenten für Studium, Internationales und Nachhaltigkeit und dem AStA erarbeitet. Die Jury setzte sich aus sieben möglichst in Hinsicht auf Studienbereich, Geschlecht und Studienfortschritt unterschiedlichen Studierenden zusammen und entschied auf Basis eines festgelegten Kriterienkatalogs über die eingereichten Bewerbungen. Besondere Berücksichtigung in der Bewertung fanden kreative Lehrmethoden, der Einsatz digitaler Elemente, inspirierende Lehre, die Förderung überfachlicher Kompetenzen und das Engagement für Studierende.

Was wird ausgezeichnet?

Der Fokus des Preises liegt auf innovativen Lehr-, Lern- und Prüfungskonzepten, die mit Methodenvielfalt, klarer Struktur und Förderung von Zukunftskompetenzen überzeugen. Das Preisgeld von 1.000 €, soll zu Lehrzwecken eingesetzt werden und somit den Studierenden wieder zugutekommen.

Ein Abend voller Wertschätzung

Die Preisträger*innen wurden im Rahmen einer feierlichen Verleihungsfeier in der Aula des Campus Rotenbühl geehrt. Zur Begrüßung und im Anschluss wurde das Zusammentreffen von Lehrenden und Studierenden zum Austausch und zur Inspiration genutzt. Die Laudationen auf die Preisträger*innen, vorgetragen von Jury-Mitgliedern, würdigten die besonderen Leistungen der Preisträger*innen. Ein emotionaler Höhepunkt war die Präsentation von Zitaten aus den Nominierungen, in denen die Studierenden ihre Wertschätzung für die Lehrenden zum Ausdruck brachten.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2024:

Prof. Dr.-Ing. Maximilian Altmeyer, die Lehrkraft für besondere Aufgaben, Yvonne Ewen, M.Sc. und Prof. Dr. Frank Hälsig überzeugten die Jury durch herausragendes Engagement. Ihre Bewerbungen demonstrierten laut Jury eindrucksvoll Kompetenz, Zielstrebigkeit und Motivation.  Die drei Preisträger*innen des studentischen Lehrpreis 2024 v.l.n.r. Jonny Jacob-Minke (AStA Vorsitzender), Corinna Fresen (AStA Referentin für Studium und Lehre), Prof. Dr. Frank Hälsig, Yvonne Ewen, Prof. Dr. Maximilia Altmeyer, Prof. Dr. Thomas Bousonville (VP SIN)

Die drei Preisträger*innen des studentischen Lehrpreis 2024 v.l.n.r. Jonny Jacob-Minke (AStA Vorsitzender), Corinna Fresen (AStA Referentin für Studium und Lehre), Prof. Dr. Frank Hälsig, Yvonne Ewen, Prof. Dr. Maximilia Altmeyer, Prof. Dr. Thomas Bousonville (VP SIN)

Prof. Dr.-Ing. Maximilian AltmeyerDie Vorlesung „User Experience Design“ von Prof. Altmeyer führt Studierende in die Gestaltung nutzerfreundlicher Produkte ein. Sie lernen den User-Centered Design-Prozess kennen, ergänzt durch Themen wie Gamification und Deceptive Design, die absichtliche Irreführung des Nutzers. In interaktiven Workshops nach dem Design Thinking Ansatz setzen die Studierenden das Gelernte direkt um. Sie bearbeiten reale Projekte, von der Nutzerforschung u.a. auf dem Campus über Design-Workshops bis zum Testen von Prototypen. Diese praxisorientierte Herangehensweise bildet die Studierenden zu kompetenten UX-Designerinnen und -Designern aus, die Nutzererfahrungen nachhaltig verbessern können. Aus der studentischen Nominierung: „Herr Altmeyer zeichnet sich durch seine Pädagogik und sein Engagement aus, den Studierenden wichtige und verständliche Inhalte zu vermitteln. Am Ende seiner Vorlesungen hat man das Gefühl, die gelernten Inhalte bereits in die Praxis umsetzen zu können.“

Yvonne Ewen, M.Sc.

In der Veranstaltung „Vertiefung Logistik“ im 5. Semester des CEC-Studiengangs Betriebswirtschaft erhalten Studierende umfassende Einblicke in Supply Chain Management. Sie analysieren konkrete Produkte und bewerten Strategien wie Outsourcing. Eine Vielzahl didaktischer Methoden – von Gruppenarbeiten über Simulationen bis zu Quizzes – machen die Lehrinhalte lebendig. Highlight: Das „Beergame“ zeigt anschaulich die Dynamik von Lieferketten. Studierende schlüpfen in die Rolle eines Bierherstellers, erleben Lieferschwankungen und lernen, strategische Entscheidungen zu treffen – ohne Kommunikation, um deren Wichtigkeit zu verdeutlichen. Zusätzlich vermittelt Yvonne Ewen tiefere Kenntnisse zu Verkehrsträgern und Lagerhaltungsmodellen. Ein „Logistik-Café“ am Semesterende bietet die Möglichkeit, offene Fragen in entspannter Atmosphäre zu klären. In der Nominierung hoben die Studierenden hervor, dass sie von Yvonne Ewen jederzeit mit einbezogen wurden und so ein offenes und interaktives Lernumfeld geschaffen wurde. Auch die extrem gut aufbereiteten Unterlagen, die verständliche Erklärung komplexer Sachverhalte und die kompetente Betreuung werden in der Nominierung ausdrücklich erwähnt. Prof. Dr. Frank Hälsig

Prof. Dr. Frank Hälsig

Die Vorlesung „Internationales Marketing“ im Master-Studiengang „International Management“ bietet eine außergewöhnliche Lernumgebung für Studierende aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Bachelor-Abschlüssen. Zu Beginn des Semesters gleicht Prof. Hälsig die unterschiedlichen Vorkenntnisse aus. Seine Lehrveranstaltung ist geprägt von praxisnahen Beispielen aus seiner langjährigen internationalen Berufserfahrung in Betrieben in über zehn Ländern. Im weiteren Verlauf fördert Hälsig gezielt Gruppenarbeit und setzt auf die heterogene Zusammensetzung der Teams. So stärkt er die interkulturellen Kompetenzen der Studierenden und bereitet sie auf die Arbeit in globalen Teams vor. Anhand realer Unternehmensfälle entwickeln die Studierenden Präsentationen und Fallstudien, die sowohl ihre analytischen als auch ihre kommunikativen Fähigkeiten schärfen. Aus der Nominierung von Prof. Hälsig: His way of teaching is quite unique. He combines practical experiences and theory in a very effective way. At the same time, he gives challenging tasks to the students and motivates and engages them in bringing theory into practice.

Der studentische Lehrpreis hebt Best-Practice-Beispiele hervor und stärkt die Sichtbarkeit exzellenter Lehre an der htw saar. Mit ihrer aktiven Beteiligung setzen die Studierenden ein starkes Zeichen für die Wertschätzung guter Lehrkonzepte und die Wichtigkeit einer studierendenzentrierte Lehrkultur.

Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger*innen und ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen beigetragen haben!

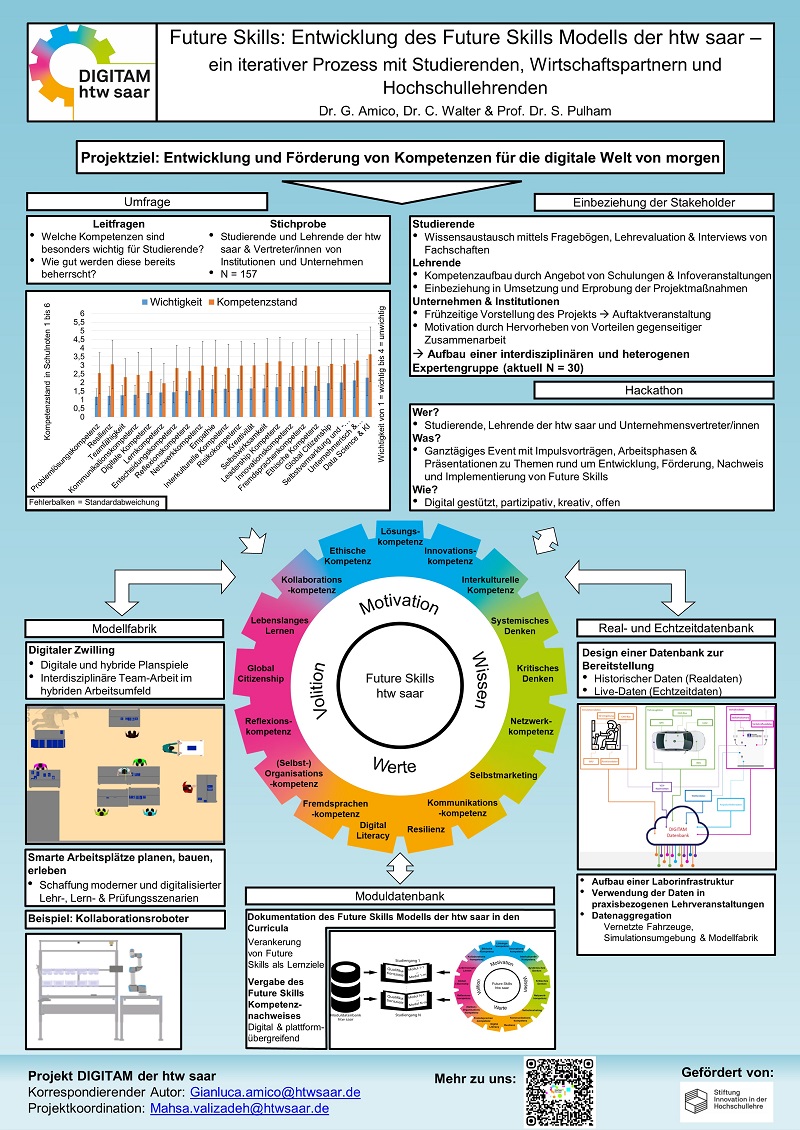

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und einer Arbeitswelt, die an Komplexität und Unsicherheiten gewinnt, wandelt sich auch die Hochschullehre.

Aber wie kann der Erwerb von Future Skills in innovativen digitalen Lehrformaten und dem Curriculum an der Hochschule gelingen?

Ziel

Das Projekt „DIGITAM“ der htw saar hat das Ziel die Entwicklung der Kompetenzen zu fördern, die kennzeichnend für die digitale Welt von morgen sind.

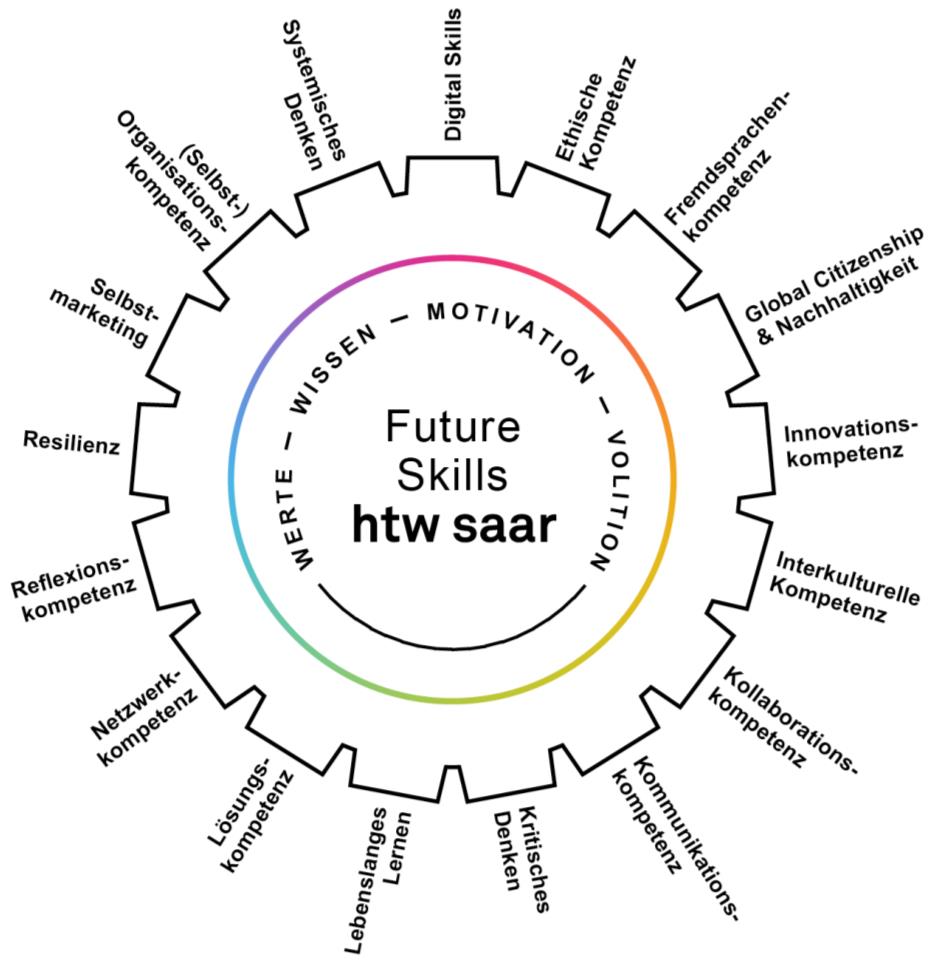

Zur Erreichung dieses Ziels wird das Future Skills Modell der htw saar entwickelt, das den Begriff Future Skills für die Hochschule definiert und die Future Skills der Studierenden der htw saar identifiziert (Siehe Poster, zentrales Zahnrad).

Der aktuelle Entwurf beschreibt Future Skills als „überfachliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Menschen befähigen, Herausforderungen in der aktuellen und künftigen (digitalen) Arbeitswelt und im Alltag zu begegnen. Sie werden im Zusammenspiel mit Motivation, Wissen, Werthaltungen und Volitionen in Handlungen sichtbar und können erworben und entwickelt werden. Der Erwerb kann dezentral, selbstgesteuert und kollaborativ erfolgen und geschieht in formellen und informellen Kontexten.“

Eine Umfrage der Stakeholder hat einen entscheidenden Beitrag zur Identifizierung der Future Skills geleistet (siehe Poster oben links). Das Modell umfasst derzeit 17 Future Skills inklusive deren Definitionen. Im weiteren Verlauf des Projekts werden beobachtbare Merkmale, die in Lehr-/Lernveranstaltungen gefördert werden können, herausgearbeitet.

Die Entwicklung des Future Skills Modells sowie die Entwicklung und Erprobung von Lehr-, Lern- und Prüfungsformen sind iterative Prozesse, die durch die Partizipation von Studierenden und Lehrenden der htw saar und Vertreter/innen der Wirtschaft begleitet werden (Siehe Poster oben rechts).

Zu den Maßnahmen zur Förderung der Partizipation zählt der Aufbau einer interdisziplinären Expertengruppe, die sich aus den Stakeholdern zusammensetzt. In einer Auftaktveranstaltung gaben diese Personen ihre Zustimmung im engen Austausch mit den Projektmitarbeitern zu bleiben.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Stakeholder in das Projekt eingebunden werden können, bietet das Format des Hackathons. Dieser beschreibt hier ein eintägiges Event, an dem die Stakeholder in Arbeitsgruppen Lösungsvorschläge für Fragestellungen zu den Themen Förderung, Entwicklung und Implementierung von Future Skills entwickeln. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten werden in Pitches präsentiert, diskutiert und von den Teilnehmenden bewertet.

Modellfabrik (siehe Poster links) Es wird ein digitaler Zwilling der Modellfabrik sowie smarte Arbeitsplätze eingerichtet, die in Lehr-/Lern- und Prüfungsszenarien angewendet werden können.

Real- und Echtzeitdatenbank (siehe Poster rechts) Es wird eine Datenbank erstellt, die in Lehrveranstaltungen verwendet werden kann und die Daten aus Simulationsumgebungen, Fahrzeugen und der Modellfabrik aggregiert.

Moduldatenbank (siehe Poster unten) Die Moduldatenbank der htw saar wird erweitert, sodass Future Skills in den Curricula dokumentiert werden und ein Kompetenznachweis an Studierende vergeben werden kann.

Fördern und erweitern Sie die Future Skills Ihrer Studierenden, die für die digitale Welt von morgen benötigt werden!

Das Didaktik Team von DIGITAM wird im weiteren Verlauf des Projekts das Future Skills Modell der htw saar weiter ausarbeiten und insbesondere konkrete Fördermöglichkeiten von Future Skills in der Hochschullehre erproben und mit Ihnen teilen.

Im Rahmen des Projekts „DIGITAM“ fand am 19.10.2022 der Hackathon „Let´s Talk Future Skills – Wie fördern wir gemeinsam Future Skills an der Hochschule“ in Saarbrücken auf dem Campus Rotenbühl der htw saar statt.

„Mit dem Hackathon „Let’s Talk: Future Skills“ haben wir einen Raum für Kreativität, Austausch auf Augenhöhe und Reflexion geschaffen.“ erklärt Dr. Cvetanka Walter, DIGITAM Projektmitarbeiterin und Hackathon Organisatorin ein Ziel der Veranstaltung.

Einen Tag lang haben sich Studierende, Lehrende und Unternehmensvertreter/innen ausgetauscht, um gemeinsam Vorschläge für die Gestaltung der Lehre an der Hochschule von morgen zu erarbeiten.

Graphic Recording der Challenges ↓

Graphic Recording der Vorträge ↓

Mit der Umsetzung des Konzepts Hackathon im Kontext der Future Skills hat der Teilbereich Didaktik des Projekts DIGITAM erfolgreich ein innovatives Veranstaltungsformat erprobt mit dem Studierende, Lehrende und Hochschulexterne in die Entwicklung einer zukunftsorientierten Hochschule eingebunden werden können.

Das Format und der Name „Hackathon“ stammen ursprünglich aus dem IT-Bereich und beschreiben einen Zeitraum, in dem Kleingruppen in intensiven Arbeitsphasen Lösungsideen in Form von Programm-Codes „hacken“ und anschließend ihre Lösungsidee im Rahmen eines Wettstreits um die beste Idee präsentieren. Das innovative Konzept der Veranstaltung von DIGITAM liegt jedoch darin, dass das Rahmenkonzept des Hackathons auf das Thema Hochschullehre von morgen übertragen wurde.

Zu dem Konzept der Veranstaltung zählte der aktive Einsatz digitaler Tools, der es den Teilnehmenden ermöglichte sich vor dem Event auf einem Miro Board vorzustellen, während des Hackathons vor Ort ihre Arbeit festzuhalten und die Dokumentation für ihre Pitches (Kurzvorträge) vorzubereiten. Über Mentimeter gaben die Teilnehmenden ihr Feedback zu den vorgestellten Ideen und in Lime Survey evaluierten sie den Hackathon.

DIGITAM wurde für das innovative Veranstaltungskonzept des Hackathons von dem Hochschulforum Digitalisierung & der Fernuniversität Hagen ausgezeichnet, das im Rahmen des Train-the-Trainer-Programms Lernen in Netzwerken entstanden ist. An diesem Weiterbildungsprogramm hatten sich die Projektmitarbeiterin von DIGITAM Dr. Cvetanka Walter zusammen mit Sebastian Frei (MIND-Kompetenzzentrum) erfolgreich beworben und teilgenommen.

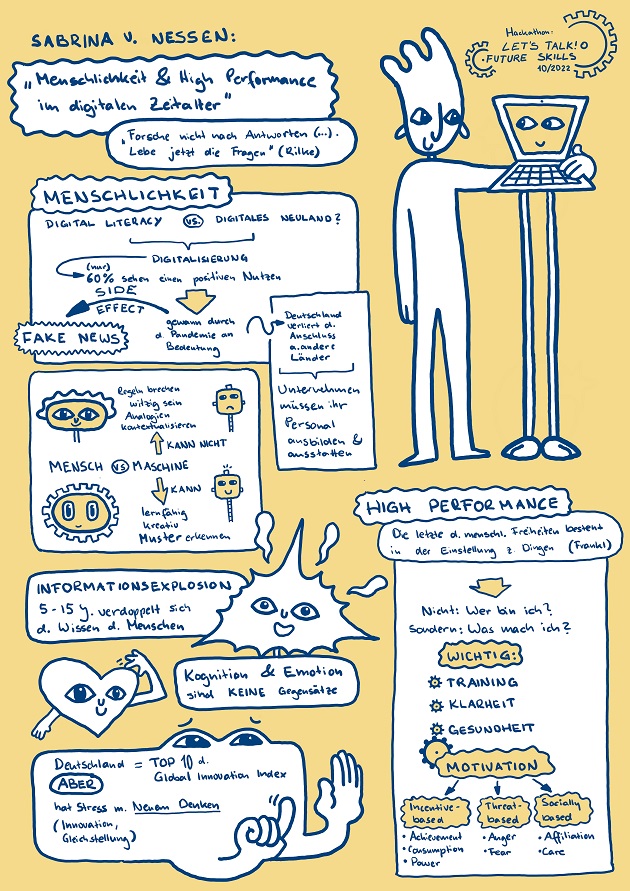

Zur Einstimmung der Teilnehmenden in das Thema Future Skills haben Sabrina von Nessen und Prof. Dr. Tobias Seidl jeweils einen Impulsvortrag gehalten, bevor die Teilnehmenden in die Gruppenarbeit gestartet sind.

| Der Impulsvortrag von Sabrina von Nessen zum Thema „High Performance und Menschlichkeit im digitalen Zeitalter“ zeigte, dass der Mensch in einer zunehmend digitalisierten Welt nicht überflüssig wird, sich seine Rolle aber ändert. In Ihrem Vortrag betonte Sie, dass der Mensch nicht vollständig durch die Maschine ersetzt werden kann, jedoch sowohl Mensch als auch Maschine ihre Stärken haben. Diese Stärken zu identifizieren und zu fördern ist ein Ansatz, wie Menschlichkeit & High Performance im digitalen Zeitalter gelingen kann. |

| Prof. Dr. Tobias Seidl von der Hochschule der Medien Stuttgart betonte in seinem Impulsvortrag, dass es wichtig ist Schritte zu unternehmen Lehre und Lernen so zu organisieren, dass Future Skills an der Hochschule wirksam entwickelt werden können. Im Impulsvortag wurde deutlich, dass sich die Hochschulen im Wandel befinden und sie vor neuen Herausforderungen stehen. Diese betreffen die Inhalte der Curricula, die Hochschule als Organisationsform, aber auch die Rolle der Lehrenden im Zusammenhang der Prüfungs- und Lehr-, Lernformate. Future Skills können als Kernkompetenz verstanden jedoch gilt es entsprechende Räume und Gelegenheiten zu schaffen diese in und außerhalb der Hochschule erwerben und fördern zu können. |  |

Nach den Vorträgen haben sich die Teilnehmenden in insgesamt fünf heterogene Kleingruppen aufgeteilt in denen sie bis zum frühen Nachmittag intensiv an Ideen und Lösungsvorschlägen zu den gestellten Challenges gearbeitet haben. Das Projektteam von DIGITAM stellte hierfür vier Challenges vor, aus denen die Teilnehmenden frei wählen konnten:

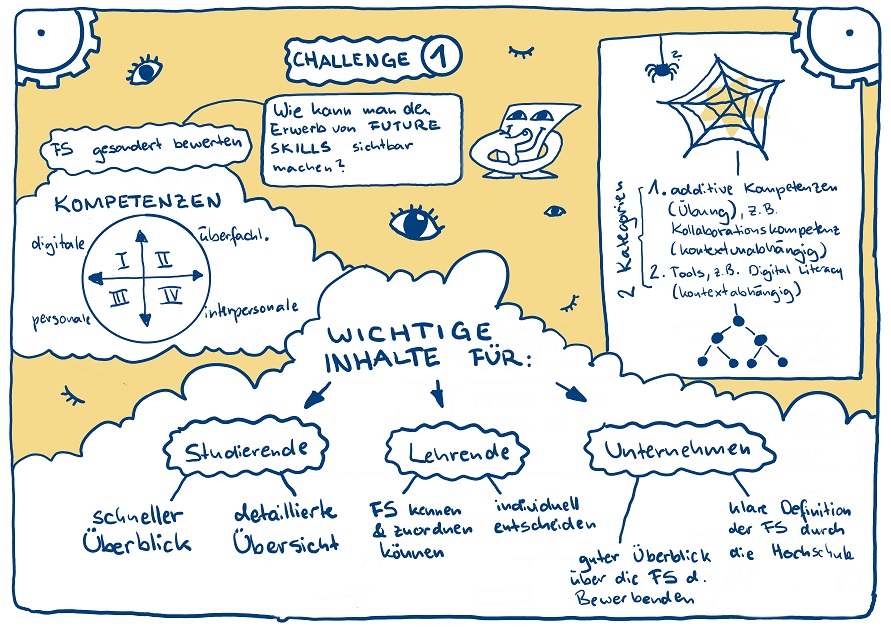

Challenge 1

Ausgehend von der Frage, wie die erworbenen Future Skills sichtbar gemacht werden können, stellte sich der Arbeitsgruppe aus den Teilnehmenden die Frage: Welche Inhalte sind für die Personen wichtig, die mit dem Future Skills Nachweis in Kontakt kommen? Studierende möchten mit dem Future Skills Nachweis z.B. ihre/seine Stärken in überfachlichen Kompetenzen sichtbar machen. Eine Lehrperson hingegen möchte über den Nachweis vielleicht den Lernfortschritt dokumentieren und bewerten.

Die Gruppe erarbeitete, dass der Future Skills Nachweis tendenziell keine Noten beinhalten sollte, sondern sich vermehrt auf formatives Feedback beziehen müsse.

Zur Darstellung und Umsetzung des Nachweises legte die Gruppe gleich zwei Vorschläge vor, die möglicherweise miteinander kombiniert werden könnten. Zum einen konnte sich die Gruppe vorstellen, dass die erworbenen Future Skills in Form eines Spinnennetzdiagramms dargestellt werden könnten dessen Werte sich z.B. aus erfolgreich absolvierten Lernangeboten zusammensetzen in denen ein oder mehrere Future Skills erworben und angewendet werden konnten. Die zweite Darstellungsvariante stellt ein Wurzeldiagramm dar, wobei an der Spitze der jeweilige Future Skill abgetragen wird und in den sich darunter abzweigenden Wurzeln der Kontext in dem der Skill erworben bzw. angewendet wurde, z.B. in Form eines bestimmten Projekts, einer Veranstaltung oder einer Tätigkeit.

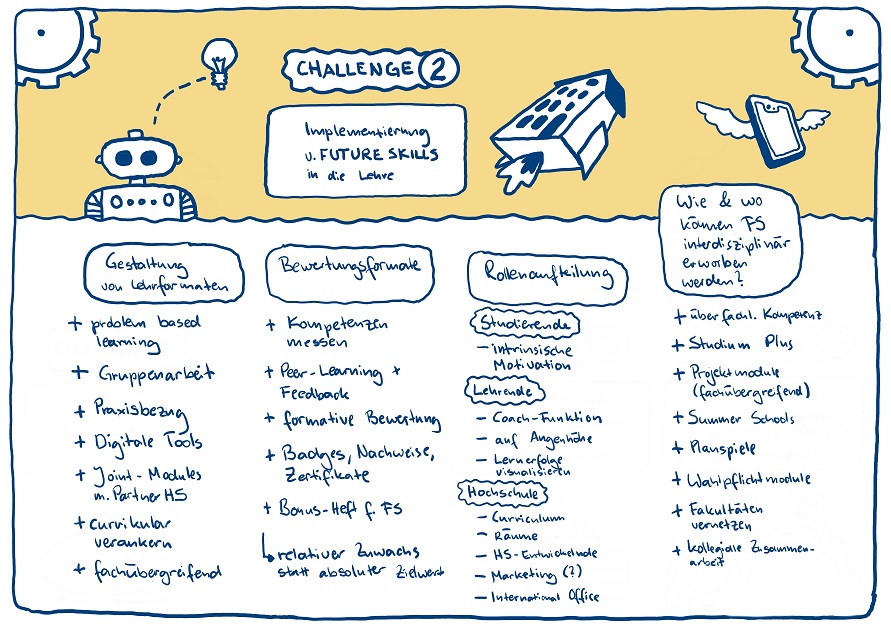

Challenge 2

In Challenge zwei haben die Arbeitsgruppen Ideen gesammelt, wie der Erwerb und die Förderung von Future Skills an der Hochschule gelingen kann und welche Veränderungen hierfür eventuell nötig werden. Die Gruppen haben hierzu Überlegungen zur Gestaltung von Lehr-, Lernformaten, von Bewertungsformaten, von Lernräumen und Überlegungen zur Rollenbeschreibung der beteiligten Personen gesammelt.

Die Gruppe machte deutlich, dass Veranstaltungsformate zur Förderung von Future Skills Diskussion ermöglichen müssen und die Lehrperson vermehrt als Coach und Diskussionspartner agieren sollte. Zugleich wird an die Studierenden die Anforderung gestellt sich um die persönliche Entwicklung im Sinne einer intrinsischen Motivation zu bemühen. An die Hochschule als Institution wird die Anforderung gestellt Gelegenheiten zum Erwerb von Future Skills zu schaffen, indem fächerübergreifend und in Zusammenarbeit mit Unternehmen praxisbezogenen Angebote geschaffen werden. Neben klassischen Bewertungsformaten wird formatives Feedback benötigt, um den individuellen Lernfortschritt zu ermöglichen und zu beobachten.

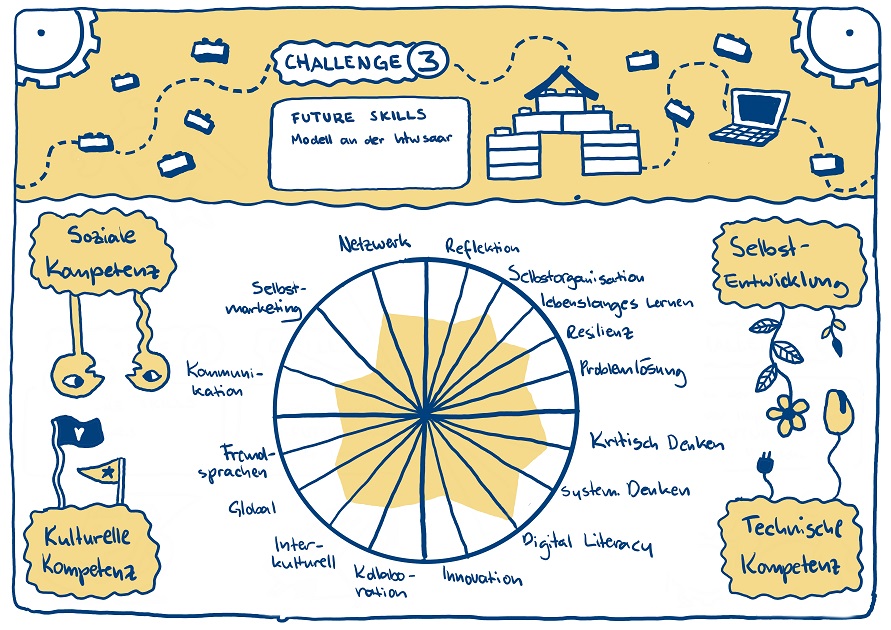

Challenge 3

Bei der Bearbeitung der Challenge drei sind die Teilnehmenden kreativ geworden und haben Ideen gesammelt und ausgearbeitet, wie die Future Skills der htw saar grafisch dargestellt werden könnten. Interessanter Weise hat sich die Gruppe, ähnlich wie bereits Gruppe 1 (siehe Challenge 1) für ein Spinnennetzdiagramm entschieden aus dem der Lernfortschritt einer Person bezüglich der verschiedenen Future Skills erkennbar werden. Die Gruppe unterteilte die insgesamt 17 Future Skills zudem in vier Kategorien ein. Ob die einzelnen Future Skills in diesem Sinne kategorisierbar sind, beziehungsweise wie die Skills miteinander vernetzt sind wurde im Anschluss des Kurvortrages im Plenum diskutiert und ist auch zum aktuellen Zeitpunkt noch ein offener Punkt.

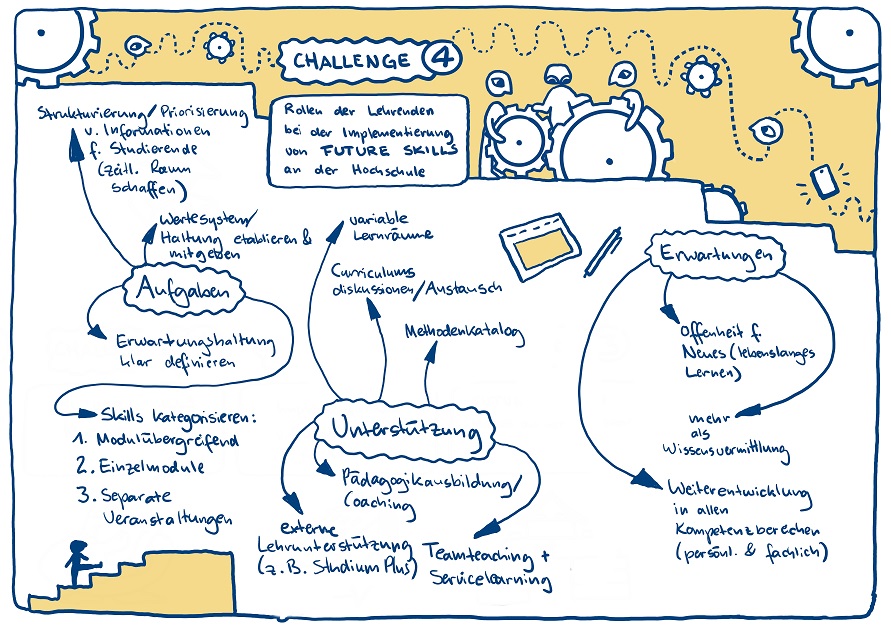

Challenge 4

Welche Rollen können oder müssen Lehrende annehmen, damit Future Skills an der Hochschule gefördert und implementiert werden können? Mit dieser Frage hat sich die Gruppe in Challenge vier beschäftigt.

Mit einem Rollenverständnis gehen auch zugleich gewisse Erwartungshaltungen einher. Dies Erwartungen müssen Studierenden und Lehrenden gleichermaßen kommuniziert werden. Zur Förderung von Future Skills erarbeitete die Gruppe zum Beispiel, dass Lehrende und Studierende Offen für Neues sein müssen, bzw. diese Offenheit zunächst geschaffen werden muss.

Aus den Erwartungen lassen sich Aufgaben ableiten die zur Erreichung des Ziels erfüllt werden müssen. Die Lehrenden und das Hochschulsystem muss es den Studierenden ermöglichen ausreichend Raum und Zeit zu schaffen, damit sich Studierenden neben den Pflichtkursen der Persönlichkeitsentwicklung widmen können. Neben fachlichen Inhalten sollen auch Werte und Haltungen im Studium entwickelt und geprägt werden.

Damit diese Aufgaben und Erwartungen erfüllt werden können benötigen Lehrende Unterstützung von der Hochschule. Mögliche Unterstützungsformate können aus der Peergruppe, aus der Hochschuldidaktik, oder aus externen Quellen stammen. Auch die Anerkennung für innovative Lernformate und die Zeit und die Ressourcen Lehrveranstaltungen zu überarbeiten sind wichtige Punkte der Unterstützung.

Die hauptverantwortlichen Organisatorinnen und Organisatoren des Hackathons sind mit dem Ablauf des Hackthons und der aktiven Teilnahme der Gäste begeistert und stolz auf die Auszeichnung des Hackathons für sein innovatives Konzept durch das Hochschulforum Digitalisierung und der Fernuniversität Hagen.

„Wir haben unglaublich tolle Ideen und Lösungsvorschläge zu den von uns gestellten Challenges gehört die wir nun in unser Projekt einfließen lassen möchten. Doch schon jetzt kann ich sagen, dass der Austausch mit den Studierenden, den Wirtschaftsvertreter/innen und den Mitarbeitenden der htw saar einen immensen Wert für meine Arbeit bei DIGITAM darstellt.“ (Gianluca Amico, Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei DIGITAM).

In den nächsten Wochen werden wir uns vertieft mit den Ergebnissen der Gruppenarbeitsphase auseinandersetzen die auf dem Miro Board des Hackathons gesammelt worden sind. Anschließend werden wir unsere Erfahrungen und Ideen mit den Vorschlägen und dem Input des Hackathons abgleichen.

Weitere Ergebnisse unserer Projektmaßnahmen werden wir zum gegebenen Zeitpunkt hier auf unserer Projektwebsite veröffentlichen.

Was im Job zählt: Problemlösungskompetenz und Resilienz

Abstrakt„Problemlösungskompetenz“, „Resilienz“ und „Teamfähigkeit“ wurden als die wichtigsten Kompetenzen der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt eingeschätzt. Gleichzeitig wurde angegeben, dass „Lernkompetenz“, „Teamfähigkeit“ und „Kommunikationskompetenz“ die Kompetenzen sind, die aktuell am besten vorhanden sind. „Data Science und KI“, „Unternehmerisches und proaktives Denken“ und „Leadershipkompetenz“ hingegen wurden als am wenigsten vorhanden eingeschätzt.

Die Ergebnisse der im Zeitraum von April bis Mai durchgeführten Online Umfrage zu Future Skills zeigen, dass insbesondere Kompetenzen für den zwischenmenschlichen Umgang, die Zusammenarbeit und die persönliche Entwicklung im Kontext einer sich schnell verändernden und zunehmend digitalisierten Welt an Wichtigkeit gewinnen. Ein großer Teil der als besonders wichtig eingeschätzten Kompetenzen können nach Betrachtung des eingeschätzten Kompetenzstandes bereits in den aktuell geschaffenen Lernangeboten des Studiums erworben werden.

Ziel und Beschreibung der UmfrageZur Identifizierung der Future Skills der Studierenden hat die Arbeitsgruppe „Didaktik und Förderung von Future Skills“ des Projekts DIGITAM eine Online-Umfrage durchgeführt. In der Umfrage haben 100 Studierende, 41 Lehrende und 16 Unternehmensvertreter*innen 22 Kompetenzen und Fähigkeiten nach ihrer Wichtigkeit eingeschätzt. Hierfür wurden die Teilnehmenden der Studie je nach zugehöriger Personengruppe darum gebeten einzuschätzen, wie wichtig verschiedene Kompetenzen für das Unternehmen (Unternehmen), oder den angestrebten Beruf des Studierenden (Studierende), oder für die Studierenden der htw saar (Lehrende und Beschäftigte) sind. Die Antworten auf diese Frage werden als Wichtigkeit zusammengefasst. Zudem haben die jeweiligen Personengruppen eingeschätzt, wie gut Hochschulabsolventen im Job die genannten Kompetenzen beherrschen (Unternehmen), oder wie gut die Kompetenzen in der Lehre erworben werden können (Lehrende und Beschäftigte), oder wie gut die Kompetenzen während des Studiums erworben werden können (Studierende). Die Antworten auf diese Frage werden als Kompetenzstand zusammengefasst.

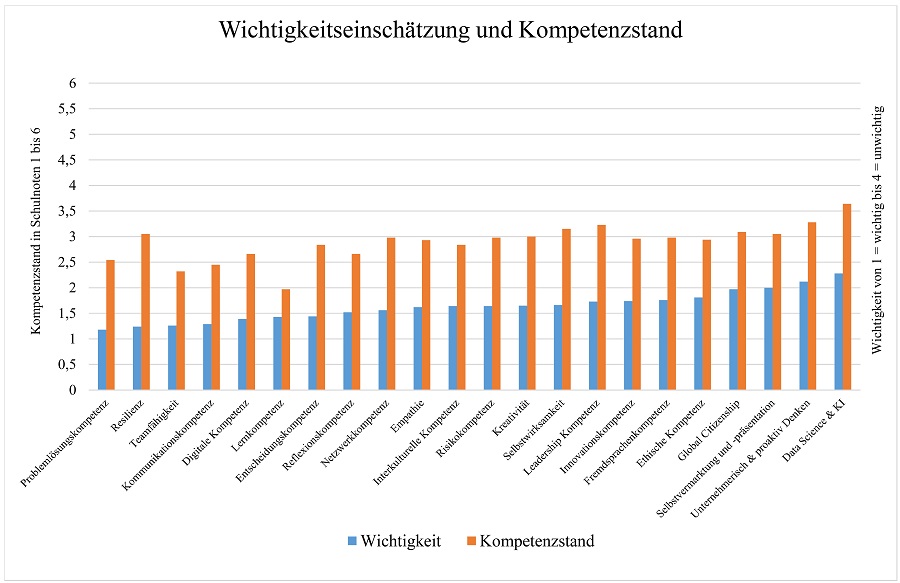

Erste ErgebnisseDie hier präsentierten Ergebnisse stellen eine Zusammenfassung der Antworten aller Umfrageteilnehmenden als Mittelwerte dar (Abbildung 1). Die Kompetenzen sind hierbei in absteigender Wichtigkeit sortiert. Die blauen Balken geben die Wichtigkeit wieder, während der Kompetenzstand als orangener Balken dargestellt wird (Beispiel „Problemlösungskompetenz“ mit einer Wichtigkeit von 1,2 und einem Kompetenzstand von 2,5).

Die Wichtigkeit wurde über alle gelisteten Kompetenzen im Mittel als wichtig (M = 1,18) bis eher wichtig (M = 2,28) eingeschätzt. Als die drei wichtigsten Kompetenzen wurden „Problemlösungskompetenz“, „Resilienz“ und „Teamfähigkeit“ eingeschätzt. Als die drei am wenigsten wichtigen Kompetenzen wurden „Data Science & KI“, „Unternehmerisches und Proaktives Denken“ und „Selbstvermarktung und -präsentation“ eingeschätzt.

Der Kompetenzstand wurde über alle Kompetenzen zwischen gut (M = 1,97) und ausreichend (M = 3,64) eingeschätzt. Die drei Kompetenzen, die als am besten vorhanden eingeschätzt wurden, sind „Lernkompetenz“, „Teamfähigkeit“ und „Kommunikationskompetenz“. Die drei Kompetenzen, die als am wenigsten vorhanden eingeschätzt wurden sind „Data Science und KI“, „Unternehmerisches und proaktives Denken“ und „Leadershipkompetenz“.

Abbildung 1.Einschätzung der Wichtigkeit und des KompetenzstandesAnmerkung: Wichtigkeit wurde auf einer Skala von (1 = „wichtig“ bis 4 = „unwichtig“) eingeschätzt, währenddessen der Kompetenzstand auf einer Skala von (1 = „sehr gut“ bis 6 = „ungenügend“). Eine direkte Vergleichbarkeit der Balkenlänge über die beiden Skalen hinweg ist daher nicht zulässig. Je kürzer die Balken desto höher die Wichtigkeit (Blau) bzw. die Kompetenz (Orange). Insgesamt ist zu erkennen, dass viele der als am wichtigsten eingeschätzten Kompetenzen auch zugleich mit einem höheren Kompetenzstand bewertet wurden als Kompetenzen, deren Wichtigkeit als niedriger eingeschätzt wurde (siehe zum Beispiel „Teamfähigkeit“, „Kommunikationsfähigkeit“, „Lernkompetenz“ oder „Problemlösungskompetenz“). Hieraus lässt sich schließen, dass viele der als besonders wichtig eingeschätzten Kompetenzen auch bereits in Studium und Lehre erworben werden können. Allerdings zeigt das Beispiel der „Resilienz“, dass noch nicht allen Kompetenzen Beachtung entsprechend ihrer Wichtigkeit geschenkt wird. Obwohl „Resilienz“ als zweitwichtigste Kompetenz eingeschätzt wurde, so wurde der Kompetenzstand nur mit befriedigend (M = 3,1) bewertet.Zu beobachten ist ebenfalls, dass die Kompetenzen der persönlichen Entwicklung (z.B. Resilienz, Lernkompetenz, Reflexionskompetenz, Empathie, Selbstwirksamkeit) vorwiegend im ersten bis zweiten Drittel zu finden sind und somit im Vergleich zu den anderen Kompetenzen einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Hieraus kann abgeleitet werden, dass der Mensch der zunehmend digitalisierten und sich schnell verändernden Welt bereit sein muss sich an neue Gegebenheiten anzupassen (Lernkompetenz), sich selbst und seinen Umgang mit seinen Mitmenschen zu reflektieren (Reflexionskompetenz, Empathie) und Stress und zunehmende Unsicherheiten auszuhalten und zu bewältigen (Resilienz).

FazitDie Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass insbesondere Kompetenzen für den zwischenmenschlichen Umgang, die Zusammenarbeit und die persönliche Entwicklung im Kontext einer sich schnell verändernden und zunehmend digitalisierten Welt wichtig sind und immer wichtiger werden. Einige der besonders geforderten Kompetenzen (z. B. Lernkompetenz, Teamfähigkeit, Kommunikationskompetenz, Problemlösungskompetenz) können bereits im Studium an der htw saar erworben werden, für andere, ganz aktuell wichtig gewordene Kompetenzen (z.B. Resilienz), müssen passende Angebote geschaffen werden.

AusblickAls weitere Schritte wertet unser Team aktuell die Antworten der offenen Fragen aus und beschäftigt sich mit der Erstellung einer Liste an Future Skills, die sich aus dem Stand der Literatur und den Antworten dieser Umfrage bilden lässt. Detaillierte Ergebnisse der Umfrage folgen in Publikationen im Rahmen des Projekt DIGITAMs.

Bericht des DIGITAM-Teilbereichs Didaktik und Förderung von Future SkillsDr. C. Walter, Dr. G. Amico & Prof. Dr. S. Pulham

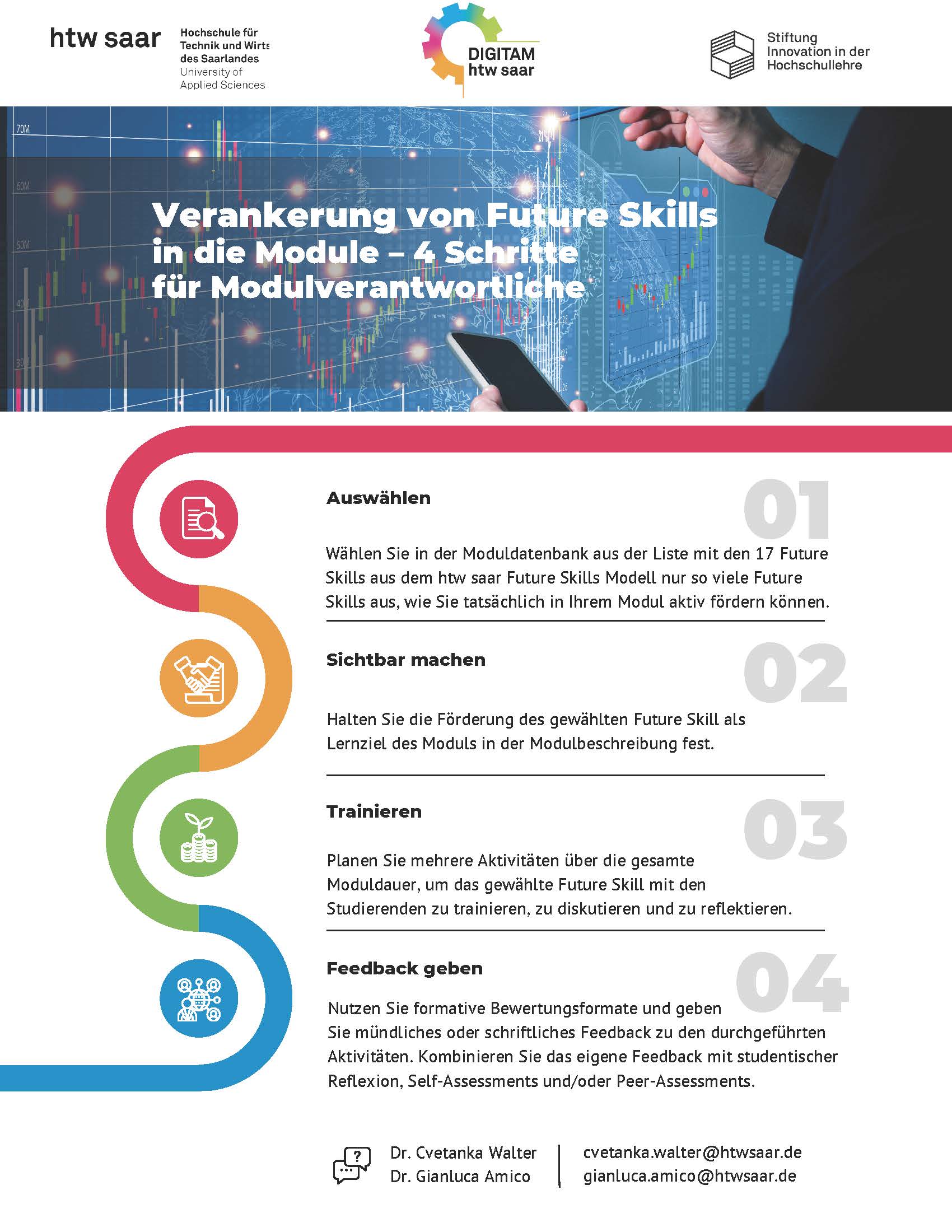

Handreichung zur Verankerung von Future Skills in der Modulbeschreibung

Future Skills gewinnen zunehmend an Bedeutung für Studium, Lehre und Beruf. Im Projekt DIGITAM wurde ein Konzept entwickelt, um Future Skills zu trainieren und langfristig in die Lehre zu integrieren, das Future Skills-Modell Saar.Das Ziel ist es, Future Skills integrativ, also innerhalb einer Veranstaltung geknüpft an die Vermittlung von Fachinhalten, zu fördern. Denn durch die enge Verzahnung können fachliche und überfachliche Kompetenzen besonders gut aufgebaut werden.Die Handreichung zur Verankerung von Future Skills beinhaltet mehrere kleine Schritte, mit denen Future Skills in der Modulbeschreibung sichtbar gemacht und mithilfe von Lernaktivitäten in Lehrveranstaltungen integriert werden können. Oftmals kann dies auch nur bedeuten, bereits in Lehrveranstaltungen trainierte überfachliche Kompetenzen oder Future Skills bewusster und expliziter zu beschreiben oder zu trainieren als bisher.

Laden Sie sich hier eine Anleitung herunter, die Sie bei der Umsetzung unterstützt: Handreichung – Verankerung von Future Skills: Download der vollständigen Handreichung hier!

Das Konzept zur Implementierung von Future Skills in die Lehre kann auf folgender Seite nachgelesen werden: https://www.patternpool.de/pattern/future-skills-integrativ-foerdern/

[Quelle: DIGITAM Projekt]

Abbildung 1: Graphische Darstellung des Future Skills-Modells Saar

Grafik des Future Skills-Modells. Zur Darstellung des Future Skills-Modells Saar wurde die Form eines Zahnrads gewählt. Zum einen symbolisiert das Rad Bewegung und Veränderung der Welt, in der wir leben. Zum anderen stehen die 17 Future Skills am Rande des Rads als Anknüpfungspunkte, die der Mensch nutzen kann, um sich an die immer wieder verändernden Anforderungen anzupassen. Das zugrunde gelegte Farbschema basiert auf dem Corporate Design der htw saar.

Im Rahmen des DIGITAM Projekts wurde folgende Definition für den Begriff Future Skills erarbeitet:

„Future Skills sind überfachliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Menschen befähigen, Herausforderungen in der aktuellen und künftigen (digitalen) Arbeitswelt und im Alltag zu begegnen. Sie werden im Zusammenspiel mit Motivation, Wissen, Werthaltungen und Volitionen in Handlungen sichtbar und können erworben und entwickelt werden. Der Erwerb kann dezentral, selbstgesteuert und kollaborativ erfolgen und geschieht in formellen und informellen Kontexten.“

Demnach bezieht sich das an der htw saar entwickelte Verständnis von Future Skills zunächst auf fachübergreifende Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung und Bildung, die es einer Person ermöglichen sollen, Handlungskompetenz im Beruf, aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens zu erlangen.

Das Future Skills-Modell Saar setzt sich derzeit aus 17 Future Skills zusammen, die für die Studierenden der htw saar als essenzielle Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten identifiziert worden sind. Es ist ein fluides Modell, sodass das Modell und die darin beinhalteten Future Skills stets an die neuen Gegebenheiten der Gegenwart angepasst werden können.

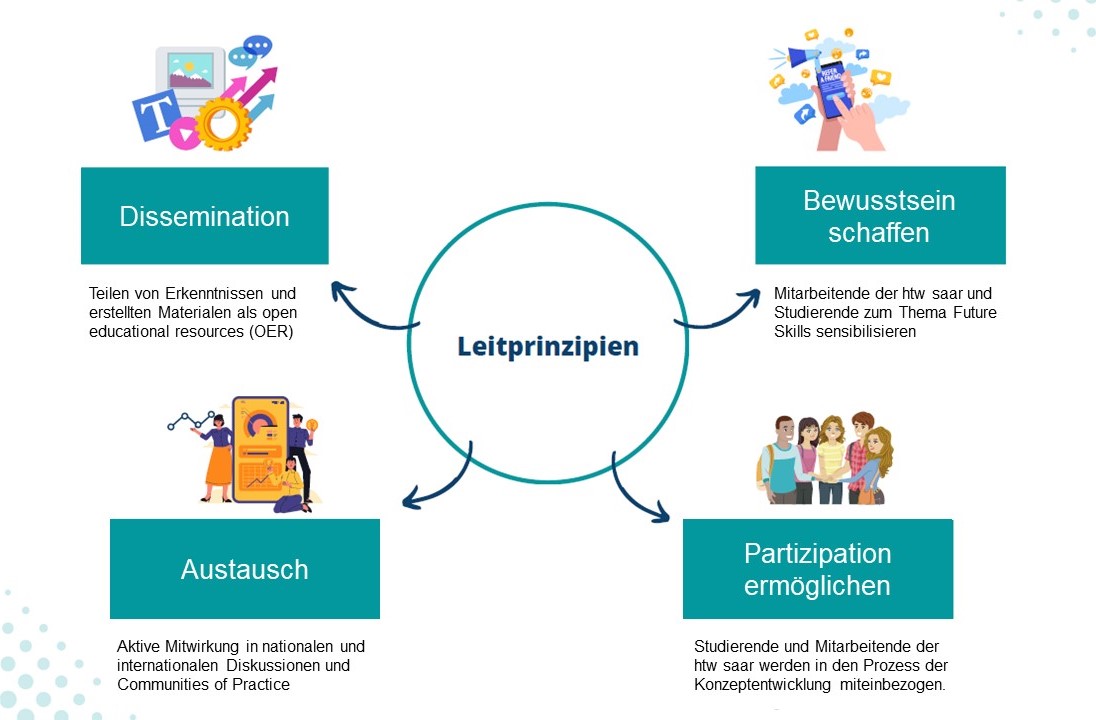

Es existieren bereits diverse Future Skills-Modelle in denen eine verschiedene Anzahl an Future Skills benannt werden und die sich in ihren Inhalten nur teilweise überschneiden (Binkley et al., 2012; Ehlers, 2020; Stifterverband & McKinsey, 2021). Je nach Modell werden die Future Skills unterschiedlich definiert und verschiedenen Kategorien zugeordnet, sodass zwischen den Modellen kein einheitliches Begriffsverständnis besteht. Für die praktische Anwendung ist es daher hilfreich sich auf eines der bestehenden Modelle zu beziehen oder ein eigenes hochschulinternes Modell für Future Skills zu erstellen. Im Projekt DIGITAM hat man sich für ein eigenes Future Skills-Modell entschieden, um das Modell auf die Bedürfnisse der eigenen Hochschule ausrichten zu können. Damit diese Bedürfnisse der Stakeholdergruppen (Studierende, Mitarbeitende, regionale Unternehmen und Institutionen) in den Entstehungsprozess einfließen können, wurde zur Entwicklung des Modells ein partizipativer Ansatz verfolgt. Hierbei folgt das Projekt DIGITAM stets vier Leitprinzipien (siehe Abb. 2).

[Quelle: DIGITAM Projekt]

Abbildung 2: Leitprinzipien zur Förderung von Future Skills im Projekt DIGITAM

Zu Beginn der Entwicklung des Future Skills-Modells Saar wurden Methoden der Literaturanalyse und der Datenerhebung angewendet (siehe Abb. 3). In einem ersten Schritt wurden bereits veröffentlichte Future Skills-Modelle recherchiert und analysiert (z.B. Binkley et al., 2012; Ehlers, 2020; Eichhorn et al., 2017; OECD, 2020; Stifterverband & McKinsey, 2021). Die Ergebnisse dieser Analyse wurden zum Erstellen einer Liste von Future Skills verwendet. Mithilfe von Online-Befragungen unter allen Studierenden und Lehrenden der htw saar und Vertreter*innen von regionalen Unternehmen und Institutionen wurden die recherchierten Future Skills nach deren Wichtigkeit für die Studierenden eingeschätzt. Anhand dieser gesammelten Informationen erstellte das Projektteam einen Entwurf für das Future Skills-Modell Saar. Anschließend wurde das Future Skills-Modell in einem ganztägigen Hackathon, in dem alle Stakeholdergruppen vertreten waren, überarbeitet und diskutiert. Ergebnisse der Umfrage und des Hackathons finden Sie hier: https://www.htwsaar.de/digitam/ergebnisse.

[Quelle: DIGITAM Projekt]

Abbildung 3: Datenquellen für das Future Skills-Modell Saar

In der Future Skills-Definition und in der Mitte des Zahnrads werden die Begriffe Werte, Motivation, Volition und Wissen aufgegriffen, die uns als Mensch stets in all unseren Entscheidungen, unserem Handeln und beim Erwerb und Anwenden der Future Skills beeinflussen. Unsere grundsätzlichen Motive sind darauf ausgerichtet, Bedürfnisse zu erfüllen, die auf unseren Werthaltungen basieren. Eine Person, die beispielsweise Abenteuerfreude als einen für sich sehr wichtigen Wert verinnerlicht hat, wird vermutlich ein starkes Motiv haben Unternehmungen zu erleben, die wagnishaltig, eindrucksvoll oder aufregend sind und Reize oder Ereignisse, die diese Zielzustände begünstigen, positiv bewerten. Aus dem Bedürfnis heraus, den Wert Abenteuerfreude zu befriedigen, könnte sich z.B. eine Studierende dafür entscheiden ein weiterführendes Studium im Ausland zu absolvieren. Somit nehmen Werte einen direkten Einfluss auf unsere Motivation und unser Handeln. Dies trifft auch für das Lernen und Trainieren von Future Skills zu, denn Werte und Motive nehmen Einfluss darauf, ob man sich z.B. dazu entscheidet eine Fremdsprache zu erlernen oder sich interkulturell weiterzubilden (Fremdsprachenkompetenz & Interkulturelle Kompetenz). Der Handlungsimpuls, der durch das Wahrnehmen bestimmter Gegebenheiten entsteht, wird als Motivation bezeichnet (Schneider & Schmalt, 1994). Hierzu zählt das Abwägen von positiven und negativen Folgen einer Entscheidung. Sobald man sich entscheidet, eine Intention zur Realität werden zu lassen und man die dazu nötigen Handlungsschritte plant und durchführt, spricht man von Volition (Schmithüsen & Ferring, 2015). Im eben genannten Beispiel würde Volition den Prozess beschreiben, indem sich die Studierende z.B. für einen Spanisch-Kurs einschreibt und diesen besucht, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Wissen, der vierte Begriff des inneren Kreises, bildet stets die Basis eines Future Skills. Erst wenn Wissen und Können als komplementäre Bestandteile vorhanden sind, kann Handlungskompetenz erreicht werden. Wissen unterstützt z.B. dabei zu entscheiden, welche Fertigkeit oder welcher Skill in einer bestimmten Situation angewendet werden sollte.

beschreibt die Kompetenz, die eine Person befähigt digitale Medien und Technologien zu nutzen, zu gestalten und zielführende Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen. Dazu gehört auch den Einfluss der digitalen Medien und Technologien auf die Arbeitswelt und den Alltag zu verstehen, kritisch zu reflektieren, die Potentiale und Grenzen der digitalen Medien und Technologien einschätzen zu können und Informationen kritisch mithilfe digitaler Hilfsmittel auf deren Wahrheitsgehalt zu prüfen.

ist die Kompetenz, eine Situation als ethisch relevant wahrnehmen zu können, Handlungsalternativen und Lösungsvorschläge hinsichtlich Wichtigkeit und Rechtfertigung und unter Berücksichtigung des eigenen und des organisationsethischen Verständnisses bewerten zu können und gemäß diesem ethischen Verständnis verantwortlich zu handeln.

ist die Kompetenz, Standpunkte, Gedanken und Argumente in einer Fremdsprache verständlich, nachvollziehbar und situationsgemäß in Wort und Schrift, sowie digital und analog kommunizieren zu können.

ist die Kompetenz, Bewusstsein für die eigenen Rollen als Individuum in diversen lokalen und überregionalen Gemeinschaften zu entwickeln und sich mit den aktuellen Herausforderungen, wie z. B. Klimawandel und Migrationsbewegungen in einer globalisierten Welt, im Sinne der sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele der Vereinten Nationen kritisch auseinanderzusetzen und Verantwortung für das eigene Handeln und eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft zu übernehmen.

ist die Kompetenz, Ideen zu entwickeln und diejenigen Ideen auszuwählen und umzusetzen, die Potenzial zur Verbesserung des aktuellen Ist-Zustands haben oder mögliche Lösungsstrategien für aktuelle oder zukünftige Herausforderungen bilden. Sie umfasst die Bereitschaft und die Initiative etwas Neues oder Unbekanntes zu schaffen, zu erforschen, zu experimentieren, neue Technologien und Medien privat und im Arbeitsalltag zu erproben, anzupassen und unkonventionelle Methoden und Strategien anzuwenden und aus dem Scheitern von Innovationsbestrebungen zu lernen.

ist die Kompetenz, mit Personen aus einem anderen kulturellen Hintergrund angemessen zu agieren. Hierzu werden Fähigkeiten zur Wahrnehmung und zur Einschätzung von kulturellen Einflussfaktoren benötigt. Diese befähigen eine Person die kulturellen Normen der Fremdkultur zu erfassen, zu respektieren, Inkompatibilitäten zu tolerieren und eine gegenseitig akzeptierte Form der Kommunikation und Interaktion zu vereinbaren.

ist die Kompetenz, mit Einzelpersonen oder Gruppen, auch aus unterschiedlichen Fachrichtungen, zu kommunizieren, Differenzen auszuhalten und beizulegen, Konsens zu schaffen, offen für Kompromisse zu sein und Arbeitsprozesse als Team zu planen, durchzuführen und abzuschließen.

ist die Kompetenz, Informationen und Gefühle verbal und non-verbal, digital oder analog, adressatengerecht, verständlich und rhetorisch ansprechend kommunizieren zu können. Sie umfasst die Fähigkeit zur Empathie, zum aktiven Zuhören und zur Anpassung des eigenen Verhaltens an Kommunikationspartner*innen und die jeweilige Situation.

ist die Kompetenz, veränderbare Variablen eines Sachverhalts zu erkennen, Folgen von veränderten Einflussfaktoren zu prognostizieren und Ideen, Informationen und Prozesse gemäß logischem Aufbau und Wahrheitsgehalt, z.B. anhand wissenschaftlicher oder anderer hochwertiger Quellen, zu prüfen.

ist die Kompetenz und die Bereitschaft sich selbstorganisiert weiterzubilden, Wissen anzueignen und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln, um sich an neue Anforderungen anzupassen.

setzt sich aus mehreren anderen Future Skills zusammen, die eine Person befähigen, komplexe Problemstellungen zu verstehen, zu analysieren und Lösungen zu entwickeln, und die je nach Kontext der Problemstellung und Phase des Lösungsprozesses variieren können.

Ist die Kompetenz, in Eigeninitiative neue Kontakte zu knüpfen und Kontakte aufrechtzuerhalten unter anderem, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, oder im Interesse des Arbeitgebers zu handeln.

ist die Kompetenz, das eigene Verhalten, Entscheidungen, Gefühle und Haltungen sowie das Verhalten anderer aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und zu hinterfragen. Dies erfordert metakognitive Fähigkeiten und die Fähigkeit, aus den eigenen Erfahrungen und dem Feedback anderer Schlüsse für künftiges Verhalten zu ziehen. Reflexion findet vor, während und nach einem Ereignis statt.

ist die Kompetenz, psychische, soziale und körperliche Belastungen als solche zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Belastungen zu reduzieren oder sich von ihnen zu regenerieren, sodass Belastungen ohne anhaltende Beeinträchtigungen widerstanden werden kann, unter diesen Belastungssituationen Fehlreaktionen vermieden werden können und man weiterhin zielorientiert und sachlich begründet handeln kann.

ist die Kompetenz, sich als Person sowie die eigenen Kompetenzen und Leistungen erfolgreich, professionell und adressatengerecht live in Präsenz (z.B. in Meetings) und in schriftlicher oder künstlerischer Form darstellen zu können und hierfür geeignete Plattformen und Formate zu wählen und zu verwenden (z.B. (E-)Portfolio, Social Media, Lebenslauf, etc.).

ist die Kompetenz, das eigene Handeln, Prozesse und Aufgaben weitgehend selbstständig zu strukturieren, zu planen, an verändernde Bedingungen anzupassen und zielgerichtet agieren zu können. Zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu priorisieren und die daraus resultierenden Folgen zu verantworten und zu reflektieren.

ist die Kompetenz, komplexe Sachverhalte und Systeme (z.B. psychologische, soziale und technische) in seine Elemente bzw. Subsysteme zerlegen und klassifizieren zu können und zwischen ihnen kausale Zusammenhänge und Widersprüche aufdecken zu können. Sie umfasst die Fähigkeit zur Planung, Umsetzung und Bewertung von Systemen, ihrer Subsysteme und Einflussfaktoren.

Future Skills können integrativ, also gemeinsam innerhalb derselben Veranstaltung in der Fachlehre stattfinden, oder additiv, also in gesonderten Lehrveranstaltungen mit geringem oder keinem Fachbezug, trainiert werden. Beide Ansätze können sich ergänzen und schließen einander nicht aus.

An der htw saar werden bereits beide Ansätze angewendet, auch wenn die Förderung von Future Skills innerhalb der Fachlehre bislang meist implizit und unbewusst stattfindet. Im Rahmen des DIGITAM Projekts wird der integrative Ansatz in den Vordergrund gestellt, da die Verzahnung von Future Skills in den Fachkontext vorteilhaft für das Lernen und Entwickeln von Future Skills und von Fachkompetenzen ist. Die Lehrpersonen werden mit einer Handreichung und Empfehlungen für Lehr-Lernmethoden unterstützt, Future Skills in ihrer Lehre zu integrieren.

Anleitung für Lehrende: Handreichung – Verankerung von Future Skills: https://www.htwsaar.de/digitam/ergebnisse.

Lehr-/Lernmethodensammlung mit Filter-Funktion für Future Skills: https://www.htwsaar.de/studium-und-lehre/lehre/lehr-lernmethoden

Verfasser*innen des FS-Modells Saar

Das Future Skills-Modell Saar wurde von Projektmitarbeiter*innen des Projekts DIGITAM erarbeitet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) entwickelt.

Diesen Beitrag als PDF runterladen: LINK zur PDF Datei.

Der Kurs "Future Skills in Lehrveranstaltungen implementieren" richtet sich an Lehrende und Modulverantwortliche, die konkrete Strategien und Methoden zur gezielten Förderung von Future Skills in ihre Lehrveranstaltungen integrieren möchten. Der Kurs bietet praxisnahe Anleitungen und Beispiele, wie Future Skills durch gezielte Lernaktivitäten und didaktische Konzepte nachhaltig in der Lehre verankert werden können. Hier geht's direkt zum Kurs.

Was erwartet Sie im Kurs?

Der Moodle-Kurs ist in mehrere Kapitel gegliedert, in denen Sie angeleitet werden, Ihre Lehrveranstaltung hinsichtlich Future Skills zu reflektieren:

Ziel des Kurses

Das Ziel des Kurses ist es, Lehrenden praktische Werkzeuge und Ressourcen an die Hand zu geben, um Future Skills langfristig und effektiv in ihre Lehre zu integrieren, ohne dabei die Veranstaltung völlig neu denken zu müssen. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, diejenigen Future Skills bewusst zu stärken, die in Modulen oftmals bereits implizit gefördert werden.

Warum Future Skills?

Future Skills sind Kompetenzen, die es den Studierenden ermöglichen, den vielfältigen Herausforderungen der modernen und zukünftigen Arbeitswelt erfolgreich zu begegnen. Wir als Hochschullehrende können hierzu beitragen, indem wir uns stets selbst die Frage stellen, welche dieser Kompetenzen für unsere Studierenden zentral sind, unabhängig davon, wie das Rahmenkonzept diese Kompetenzen betitelt.

Jetzt den Kurs starten!